「AI面接の結果が、すぐに来た…」

「手応えはあったはずなのに、なぜか落ちた」

「カンペを使ったから落ちたのかな・・・」

近年、急速に導入が進むAI面接。人間の面接官とは違う独特の雰囲気に戸惑い、本来の実力を発揮できずに「落ちる」経験をした方も多いのではないでしょうか。画面の向こう側にいるのが人間ではなくAIだと思うと、どこを見ればいいのか、どんな表情をすれば評価されるのか、不安になりますよね。

しかし、AI面接は対策が不可能なブラックボックスではありません。カンペを使ってAI面接対策をするユーザーも増えていますが、そもそもAIにはAI特有の「評価基準」があり、それを知っているかどうかが合否を分ける大きなポイントです。対人面接のように「面接官との相性」といった曖昧な要素が少ない分、むしろ対策が成果に直結しやすいとも言えます。

この記事では、あなたがAI面接で「落ちる」理由を徹底的に分析し、具体的な対策方法、さらには練習に役立つ最新AIツールまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、AI面接への漠然とした不安が解消され、自信を持って本番に臨めるようになるはずです。

所有資格:Google AI Essentials

所有資格:Google AI Essentials

AI面接で落ちるのはなぜ?合否を分ける評価基準の全貌

AI面接で落ちる理由は、「回答内容(何を話すか)」と「伝達方法(どう話すか)」の2つの側面で、AIが設定した評価基準を満たせなかったためです。AIは人間の面接官のように「熱意は感じる」といった情実的な評価はしません。プログラムされた基準に基づき、客観的かつ冷徹にあなたを分析します。まずは、AIがどこを見ているのか、その全体像を掴みましょう。

AIが「観察」する非言語的要素(伝達方法)

AIは、あなたが話している内容以前に、あなたの「見た目」や「話し方」から多くの情報を読み取っています。これは「態度」や「意欲」を測るための重要な指標です。

- 表情: 口角が上がっているか、目が見開かれているかなど、「ポジティブさ」「自信」を分析します。無表情や暗い表情は、それだけで「意欲が低い」と判断される大きな原因になります。

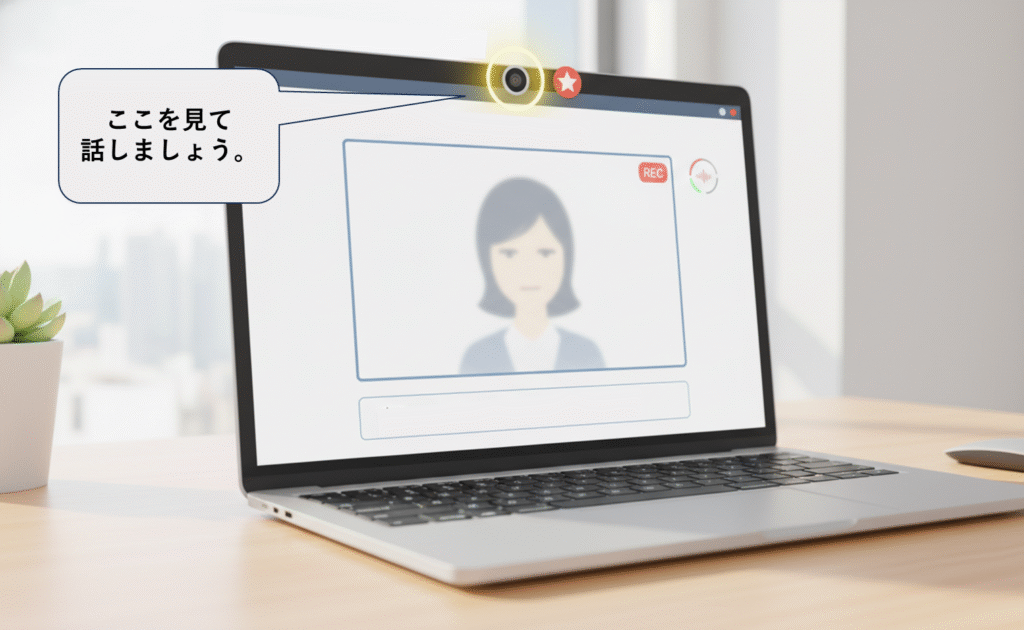

- 視線: カメラのレンズ(AIの目)をしっかり見ているか、それともキョロキョロと泳いでいないかを監視しています。視線が不安定だと「自信がない」「不誠実」と評価されます。

- 声のトーンと大きさ: ハキハキとした明るい声は「積極性」や「エネルギーレベル」の高さを示します。逆に、ボソボソとした小さな声や抑揚のない話し方は「ストレス耐性が低い」と判断されがちです。

- 姿勢とジェスチャー: 猫背であったり、頭を掻くなどの無駄な動きが多かったりすると、落ち着きがないと評価されます。

AIが「分析」する言語的要素(回答内容)

もちろん、何を話すかも極めて重要です。AIはあなたの回答をテキスト化し、その構造や使われている単語を分析します。

- 論理性と構成: 回答が結論から始まり、理由、具体例と続く論理的な構造(PREP法など)になっているかを評価します。話が冗長だったり、結論が最後に来たりすると「論理的思考力が低い」とされます。

- キーワードとの一致度: 企業の募集要項や求める人物像に含まれるキーワード(例:「主体性」「課題解決能力」「協調性」など)が、あなたの回答に適切に含まれているかをチェックします。

- 語彙と表現: ネガティブな言葉(「できませんでした」「苦手です」)が多いと評価が下がります。ポジティブな言葉や、具体的な行動を示す動詞をどれだけ使えているかを分析しています。

- 一貫性: 複数の質問を通して、あなたの回答に一貫性があるかどうかも見られています。ある質問では「チームワークが得意」と答えたのに、別の質問では「一人で作業するのが好き」といった矛盾があると、信頼性が低いと判断されます。

【録画型 vs 対話型】AI面接の種類別「落ちる」パターン

AI面接は、大きく分けて「録画型」と「対話型」の2種類があり、それぞれで「落ちる」典型的な失敗パターンが異なります。自分が受ける面接がどちらのタイプかを知り、適切な対策を立てることが重要です。

録画型(一方通行)で落ちる人の特徴

録画型は、あらかじめ用意された質問に対し、制限時間内に回答する様子を自分で録画・提出する形式です(例:HireVueの一部機能など)。撮り直しが可能な場合が多いのが特徴です。

このタイプで落ちる最大の原因は、「不自然さ」です。撮り直しができる安心感から完璧を求めすぎ、用意した台本を丸読みしてしまうケースが後を絶ちません。AIは視線の動きに敏感なため、カンペを読んでいることは即座にバレます。視線が泳ぐことで「自信がない」「誠実さに欠ける」と評価され、落ちるのです。

また、時間制限(例:1問1分)を意識しすぎ、早口でまくしたてたり、逆に時間が余って無言になってしまったりするのも低評価につながります。録画型は「自然な対話」を演じる高度な演技力が求められるとも言えます。

対話型(リアルタイム)で落ちる人の特徴

対話型は、AIアバターや音声がリアルタイムで質問を投げかけ、それに応答していく形式です(例:SHaiN、PeopleX AI面接など)。AIがあなたの回答内容を分析し、その場で次の質問や深掘りをしてくるのが特徴です。

このタイプで落ちる原因は、「アドリブ対応の失敗」と「一貫性の欠如」です。AIはあなたの回答からキーワードを拾い、「なぜそう思ったのですか?」「具体的には何をしましたか?」と深掘りしてきます。ここで的外れな回答をしたり、慌ててしどろもどろになったりすると、「論理的思考力がない」と判断されます。

また、深掘りされるうちに、最初の回答と矛盾したことを言ってしまうのも致命的です。例えば、自己PRで「主体性がある」と述べたのに、深掘りされたエピソードが「指示されたことをこなしただけ」の内容だと、AIは即座にその矛盾を検知し、評価を下げます。

AI面接で「落ちる」よくある原因ワースト10と対策

多くの応募者が、対策さえすれば防げたはずの基本的なミスでAI面接に落ちています。ここでは、特に陥りやすい10個の原因を「内容編」と「振る舞い・環境編」に分けて解説します。

回答内容に関する「落ちる」原因 TOP5

AIはあなたの回答を「テキストデータ」として分析します。以下の5点は、AIが最も嫌う回答パターンです。

| 落ちる原因 | 具体例 | 対策方法 |

| 1. 結論ファーストでない | 「私が学生時代に力を入れたのは、サークル活動でして、そのサークルというのは…」と前置きが長い。 | PREP法を徹底する。「私の強みは〇〇です。なぜなら~」と必ず結論から述べる。 |

| 2. 具体性・数字がない | 「とても頑張りました」「大きく貢献しました」など、主観的・抽象的な表現が多い。 | 「売上を10%向上させた」「30人のチームをまとめた」など、客観的な数字や固有名詞を入れる。 |

| 3. 企業理解が浅い | どの企業にも言えるような、使い回しの志望動機や自己PRを話している。 | 企業の「求める人物像」や事業内容を徹底的に調べ、回答に盛り込む。 |

| 4. 質問意図の無視 | 「あなたの短所は?」という質問に対し、長々と長所の話をしてしまう。 | 質問のキーワードを正確に捉える。聞かれたことに簡潔に答えることを最優先する。 |

| 5. ネガティブな表現 | 「自信がありませんが」「失敗しましたが」など、マイナスな言葉で終わる。 | 「〇〇という課題があったが、△△して克服した」というように、必ずポジティブな行動や学びに転換する。 |

振る舞い・環境に関する「落ちる」原因 TOP5

内容が良くても、AIに「意欲が低い」「環境が悪い」と判断されれば即不合格です。視覚・聴覚情報は想像以上に重視されています。

| 落ちる原因 | 具体例 | 対策方法 |

| 6. 視線が合わない | カンペを読んだり、緊張でキョロキョロしたりして、視線がPCのカメラから外れている。 | カメラのレンズを「AIの目」と捉え、そこを見続けて話す練習をする。 |

| 7. 表情が硬い・声が小さい | 緊張で顔がこわばり、無表情になる。ボソボソとした小さな声で話してしまう。 | 意識的に口角を上げ、普段より1.5倍大きな声でハキハキと話す。 |

| 8. 背景が乱雑・生活音 | 後ろに洗濯物やポスターが映り込む。家族の声やペットの鳴き声、通知音が入る。 | 白い壁や無地のカーテンを背景にする。静かな個室を確保し、スマホやPCの通知は全て切る。 |

| 9. 照明が暗い | 逆光だったり、部屋が暗かったりして、AIが顔の表情を認識できない。 | リングライトなどを使い、顔全体が明るく均一に映るように調整する。 |

| 10. 服装が不適切 | 自宅だからとTシャツやパーカーで受けてしまう。(対人面接と同様の服装が求められる) | 対面面接と同じスーツやオフィスカジュアルを着用し、髪型も整える。 |

AI面接に「落ちない」ための練習・分析AIツール3選

AI面接の対策として最も効果的なのは、「AIによる客観的なフィードバック」を得ながら練習することです。

ここでは、目的別におすすめの練習AIツールを3タイプ紹介します。

1. 表情・話し方分析特化型:「SmartES」

10万件以上の合格エントリーシート(ES)データを学習したAIを活用し、あなたの経験を効果的な文章に変換してくれるツールです。AI面接で落ちる大きな原因のひとつは、「表情の硬さ」や「話し方のぎこちなさ」です。

これを改善するためにおすすめなのが 「SmartES」 です。

「SmartES」は、AIがエントリーシート(ES)や自己PR文を自動添削・構成してくれるツールですが、面接練習にも応用できます。文章を通して自分の強みやストーリーを整理することで、

「話す内容がまとまっていない」「論理があいまい」など、AI面接で落ちる典型パターンを防ぐ 効果があります。

つまり、SmartESは“言葉の整理”という角度から、

「AI面接で落ちないための土台づくり」 に役立つ分析型AIです。

短時間で要点を押さえた準備が可能です。

2. 本番シミュレーション・合否判定型:「REALME」「就活共通テスト」

より本番に近い形式で練習し、自分の現在地を知りたい人に向いています。

「REALME」は、約20分間のAI面接シミュレーションを受けられ、

結果に基づいて詳細な自己分析レポートが提供されます。

また、その結果を見た企業からスカウトが届くこともあり、

練習しながら就活を進められる“一石二鳥型”ツール です。

「就活共通テスト」は、志望業界や企業ごとに、AI面接の合格可能性を判定してくれるのが特徴。

特定企業の選考を意識した練習に最適です。

3. 回答添削・対話練習型:「ChatGPT」「Gemini」などの対話型AI

「話す内容(台本)」をブラッシュアップしたい場合や、

AIの深掘り質問に慣れて“落ちない応答力”を身につけたい 場合に非常に有効です。

ChatGPTやGeminiに、

「あなたは〇〇(企業名)のAI面接官です。自己PR(1分)に対する深掘り質問を3つしてください」

と指示するだけで、AIがリアルな模擬面接官として質問を投げかけてくれます。

また、作成した志望動機を貼り付けて

「AI面接官の視点でこの回答を100点満点で採点し、改善点を教えてください」

と依頼すれば、自動添削+分析+改善提案 まで可能です。

【課金】ChatGPT Plus(有料版)の料金や支払い方法について徹底解説

AI面接に落ちないための「最強の回答術」

AIに「高評価」と判断させる回答には、明確な「型」が存在します。感覚的に話すのではなく、論理的なフレームワークに沿って回答を構築することが、AI面接突破の鍵です。

なぜ「結論ファースト」が絶対なのか

AIは、あなたが質問の意図を正しく理解しているかを、回答の冒頭で判断します。

対人面接では「えー、それはですね…」といった前置きが許容されることもありますが、AI面接では冗長な導入は「要点をまとめられない」「質問を理解していない」と評価されるリスクがあります。「私の強みは〇〇です」「理由は△△だからです」という明快な型(PREP法: Point, Reason, Example, Point)を徹底してください。

特に「あなたの強みは?」といったシンプルな質問には、即座に「私の強みは【結論】です」と答える瞬発力が求められます。

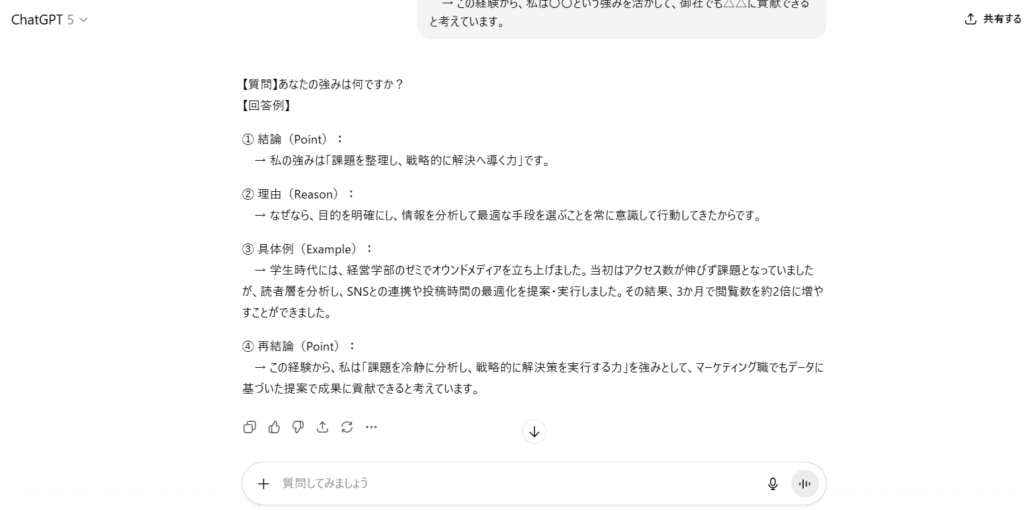

以下は結論ファーストで答えられるセリフを作るためのプロンプトです。

あなたは就職面接練習用のAIです。 質問に対して「結論ファースト」で回答できるように、PREP法(Point→Reason→Example→Point)を用いた模範的な回答セリフを生成してください。 回答のもととなるエピソードは、学生時代の経験(学業・部活・サークル・アルバイト・ボランティア・研究など)から作ってください。 回答は、**60〜90秒で話せる程度(250〜350文字)**にまとめてください。 文体は自然で、面接で話すような丁寧で明るいトーンにしてください。 入力項目(ユーザーが指定する内容): 質問内容(例:「あなたの強みは何ですか?」) →あなたの強みは何ですか? 職種・業界(例:「ITエンジニア志望」など) →マーケティング エピソードの種類(例:「部活動でのリーダー経験」「アルバイトでの接客」「ゼミ研究でのチーム協働」など) →経営学部のゼミでオウンドメディアを立ち上げました。 回答トーン(例:「誠実で落ち着いた」「明るく前向き」「論理的」など) →落ち着いた感じ 出力形式: 【質問】〇〇〇〇 【回答例】 ① 結論(Point): → 私の強みは「〇〇」です。 ② 理由(Reason): → なぜなら、△△という考えを大切にして行動してきたからです。 ③ 具体例(Example): → 学生時代には、□□という活動で××な課題に直面しました。私は~~の工夫を行い、結果として◇◇を達成しました。 ④ 再結論(Point): → この経験から、私は〇〇という強みを活かして、御社でも△△に貢献できると考えています。

以下は作成された文章です。ぜひ、AIを就活に活用してみてください。

具体性を加える「STAR法」の活用

自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)など、エピソードを語る際は「STAR法」が最強のフレームワークです。これは、AIが「過去の行動パターン」を分析し、入社後の活躍を予測するために最適な型だからです。

- Situation(状況): どのような状況でしたか?(例:アルバイト先のカフェで、新人教育が課題だった)

- Task(課題): あなたの役割や課題は何でしたか?(例:教育担当として、離職率の高さを改善する任があった)

- Action(行動): 課題に対し、具体的にどう行動しましたか?(例:マニュアルを動画化し、個別の面談を週1回実施した)

- Result(結果): その行動の結果、どうなりましたか?(例:結果、新人の離職率を3ヶ月で20%改善した)

以下は、AI面接のセリフを作成するためのプロンプトです。

指示文: あなたは就職面接練習用のAIです。 以下の質問に対して、STAR法(Situation → Task → Action → Result)を用いて、学生時代の経験をもとにした回答を作成してください。 回答は自然な話し言葉で、60〜90秒(250〜350文字)程度にまとめてください。 文体は、面接で話すような丁寧で落ち着いたトーンにしてください。 AIが出力する回答は、「状況→課題→行動→結果」が明確に伝わるように構成し、ストーリー性を意識してください。 入力項目(ユーザーが指定する内容): 質問内容(例:「学生時代に力を入れたことは何ですか?」) 職種・業界(例:「マーケティング」「エンジニア職」「コンサル業界」など) エピソードの種類(例:「ゼミでのプロジェクト」「アルバイトでの改善提案」「サークルでの運営」など) 回答トーン(例:「誠実で落ち着いた」「明るく前向き」「論理的で簡潔」など) 出力形式: 【質問】〇〇〇〇 【回答例】 ① Situation(状況): → 学生時代、□□という活動で〇〇な状況に直面しました。 ② Task(課題): → 私の役割は△△で、当時の課題は××でした。 ③ Action(行動): → そこで私は、~~の分析を行い、□□の取り組みを実施しました。特に、◇◇を工夫したことで、チーム全体の意識を高めることができました。 ④ Result(結果): → その結果、◎◎を達成し、△△という成果を上げることができました。この経験を通して、私は〇〇力を身につけました。

この流れで話すことで、AIはあなたの「課題特定能力」や「実行力」を客観的に評価できます。

説得力を倍増させる「数字」の使い方

STAR法の中でも特に重要なのが、Result(結果)における「数字」の活用です。

「頑張った」「改善した」といった抽象的な言葉は、AIにとって評価のしようがありません。AIは客観的な事実(ファクト)を最も重視します。

「リーダーとして30人のチームをまとめ、文化祭の来場者数を前年比120%にした」「独自の学習法でTOEICのスコアを300点上げた」「作業時間を1日1時間短縮した」など、具体的な数字を盛り込むことで、あなたの行動の「成果」が明確になり、AIの評価スコアは格段に上がります。

AI面接「本番用」台本作成のコツ(録画型・対話型別)

AI面接において、準備(台本)は必須です。しかし、その「作り方」と「使い方」を間違えると、むしろ評価を下げる原因になります。タイプ別に最適な台本の準備方法を解説します。

録画型:「キーワード」中心のカンペ作り

撮り直しが可能な録画型では、完璧な文章を作り込んでしまいがちです。しかし、それを一字一句読もうとすると、視線が不自然になり「カンペを読んでいる」とAIに即バレします。

録画型で用意すべき台本は、「完璧な文章」ではなく「話の核となるキーワード集」です。

例えば、「ガクチカ」であれば、「カフェバイト」「課題:新人離職率」「行動:マニュアル動画化、週1面談」「結果:離職率20%改善」といった単語や短いフレーズだけをPCのメモ帳などに書き出します。そして、そのメモをカメラのレンズのすぐ近く(画面の上部中央など)に表示させ、視線を大きく動かさずにキーワードを確認できるようにします。これにより、視線を保ったまま、自然な言葉でエピソードを語ることができます。

対話型:「想定問答」と「一貫性」の準備

リアルタイムでAIと対話する対話型では、カンペを読む余裕は一切ありません。ここで重要なのは、詳細な台本ではなく、「核となるエピソード」と「想定問答」の準備です。

まず、自己PR、ガクチカ、志望動機など、絶対に聞かれるであろう「核」の部分だけは、STAR法に沿って完璧な文章を作成し、暗記するレベルで練習します。

次に、AIが深掘りしてきそうな「なぜ?」「具体的には?」という質問を自分で想定し、その回答を準備します。例えば、「なぜマニュアルを動画化しようと思ったのですか?」→「テキストでは伝わりにくい実際の動きを見せるためです」といった具合です。

対話型で最も重要なのは「一貫性」です。どの角度から深掘りされても、自分の「強み」や「軸」からブレない回答ができるよう、自己分析を徹底しておくことが最強の台本となります。

意外な落とし穴!「環境整備」で落ちないための総点検

回答内容や話し方の練習が完璧でも、通信トラブルや環境不備で「評価不能」または「大幅減点」となり落ちるケースは非常に多いです。対人面接では「すみません、電波が悪くて…」で許されても、AI面接では準備不足とみなされます。

視覚情報(光・背景・服装)のチェックリスト

AIはまず、カメラに映るあなたの姿を「認識」できなければ評価を始められません。

- 光(照明): 最も重要です。顔が影になっていたり、逆光で暗かったりすると、AIはあなたの表情を分析できません。部屋の電気だけでなく、正面から顔を照らすリングライトを使用するのが最も効果的です。数千円で購入できるもので十分な差が出ます。

- 背景: 白い壁や無地のカーテンがベストです。生活感のある部屋や雑多な背景は「TPOをわきまえていない」と判断されます。バーチャル背景は、AIが人物と背景を誤認識したり、輪郭が不自然になったりするリスクがあるため、原則使用禁止です。

- 服装と髪型: 対面面接と全く同じ基準です。スーツ(または企業の指定に合わせた服装)を正しく着用し、寝癖などは直し、清潔感を第一にしてください。

聴覚・通信情報(音・機材・ネット)のチェックリスト

あなたの「声」がクリアに届かなければ、AIは回答内容を正確にテキスト化できません。

- 音(静寂): 静かな個室を確保してください。家族の話し声、テレビの音、ペットの鳴き声、工事音などは全てノイズとして評価に影響します。PCやスマートフォンの通知音は必ず全てオフに設定してください。

- 機材(マイク): PC内蔵マイクは、キーボードのタイプ音や環境音を拾いやすいため非推奨です。有線のマイク付きイヤホンやヘッドセットを使用し、自分の声をクリアに届ける工夫をしてください。ワイヤレスイヤホンは、途中で充電が切れるリスクがあるため注意が必要です。

- ネット(通信): AI面接で最も致命的なのが通信トラブルです。不安定なWi-Fi環境は避け、可能な限り有線LANで接続してください。Wi-Fiしか使えない場合は、ルーターの近くや、家族がネットを使わない時間帯を選ぶなどの配慮が必要です。

最新のAI面接はここまで進化している!企業側の動向

AI面接と一口に言っても、導入されているシステムによって特徴や評価ポイントが異なります。最新のAI面接は、単なる録画ツールから、あなたの深層心理や活躍可能性まで予測する高度な分析システムへと進化しています。

主要なAI面接システムと企業側の狙い

現在、多くの企業で導入されている代表的なAI面接システムには、以下のようなものがあります。

| サービス | 方式 | 主な特徴 | 評価軸(例) | 面接時間 |

|---|---|---|---|---|

| SHaiN(シャイン) | 対話型 | 回答内容に応じて深掘り質問を自動生成し、思考の深さと一貫性を評価。 | 論理構成/一貫性/思考力 | 約30〜70分 |

| HireVue(ハイアービュー) | 録画型・対話型 | 表情・声・語彙をAIが分析し、ハイパフォーマーのデータと照合してスコア化。 | 表情/声のトーン/語彙/活躍予測 | 可変(企業設定) |

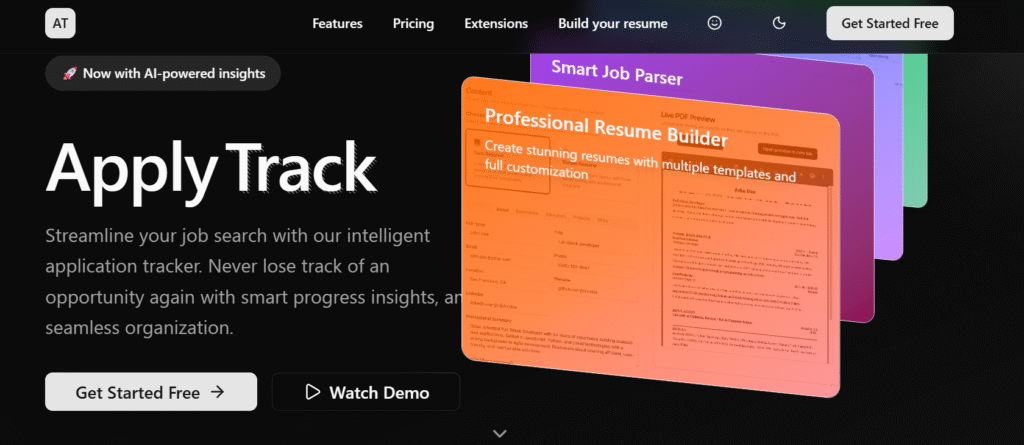

| ApplyTrack(アプライトラック) | 主に録画型 | 表情・視線・抑揚など非言語要素を客観的に評価。 | 非言語指標(表情/視線/声の抑揚) | 可変(企業設定) |

SHaiN (シャイン)

SHainより引用

対話型AIの代表格です。AIがリアルタイムで質問し、応募者の回答内容に応じて「なぜそう考えたのですか?」といった深掘り質問を自動生成するのが特徴です。面接時間が30分~70分と比較的長く、応募者の思考の深さや一貫性をじっくりと分析します。

HireVue (ハイアービュー)

HireVueより引用

世界中で導入実績No.1のシステムで、録画型・対話型ともに対応しています。応募者の表情、声のトーン、使用語彙などをAIが多角的に分析し、その企業で既に活躍している「ハイパフォーマー」のデータと照合。「入社後に活躍できる可能性(活躍予測モデル)」をスコア化するのが最大の特徴です。

ApplyTrackより引用

主に録画型で使用されることが多いシステムです。表情、視線、声の抑揚など、客観的に測定可能な「非言語的要素」の評価に重点を置いているとされます。

企業がAI面接を導入する狙いは、単なる「選考の効率化」だけではありません。「面接官による主観やバイアス(好み、性別、学歴など)を排除し、公平な基準で初期選考を行いたい」という目的も大きいのです。

AI面接を導入する企業の傾向(企業規模別)

AI面接の導入傾向は、企業の規模によっても異なります。

大手企業

導入率が非常に高い傾向にあります。毎年数千~数万人の応募者が殺到するため、初期選考(一次面接)の「足切り」としてAIを活用するケースが主流です。ここでは、AIの評価スコアが一定基準に達しないと、人間の目に触れることなく不合格となる可能性が高いです。効率性と公平性を最重要視しています。

中小・ベンチャー企業

導入が急速に増加しています。特にIT業界や、採用担当者のリソースが限られている企業で、採用工数を削減する目的で録画型を手軽に導入する例が増えています。AIで一定の基準を満たした有望な応募者だけを絞り込み、その後の対人面接にリソースを集中させる狙いがあります。

AI面接突破後に待つ「対人面接」の罠と対策

AI面接の対策を完璧にこなし、無事に初期選考を突破したとします。しかし、ここで安心してはいけません。AI面接対策に特化しすぎた結果、その後の「人間による対人面接」で落ちてしまうケースが多発しているのです。

なぜAIを通過しても「人」で落ちるのか?

AI面接で高評価を得るためには、「論理性」「客観性(数字)」「キーワードの一致」「ハキハキとした話し方」が最優先されます。その結果、応募者は「AIに最適化された、隙のない完璧な回答」を準備します。

しかし、その回答をそのまま対人面接で披露すると、人間の面接官にはどう映るでしょうか。

「完璧すぎて、暗記してきただけに見える」

「熱意や人間味が感じられない」

「ロボットと話しているようだ」

AIが評価しない「共感力」「コミュニケーションの柔軟性」「その場の雰囲気(ケミストリー)」といった人間的な側面が、対人面接では合否を分ける決定打となります。AIを通過したのに人で落ちるのは、この「評価基準のギャップ」が原因です。

AI面接後に行うべき「人間対策」への切り替え

AI面接を突破したら、すぐに思考を「対人用」に切り替える必要があります。

- 「台本」から「対話」へ:AI面接で使ったエピソードの「核(STAR法)」はそのまま使えます。しかし、それを「伝える」のではなく、「対話する」意識に切り替えてください。面接官の反応を見ながら、話すスピードを変えたり、頷いたり、笑顔を見せたりする「人間的な反応」が重要です。

- 「逆質問」を徹底的に準備する:AI面接では少ない「逆質問」ですが、対人面接ではあなたの入社意欲を測る最重要項目です。「AI面接の評価はいかがでしたか?」と聞くのではなく、「〇〇様がこの仕事で最もやりがいを感じる瞬間はいつですか?」など、相手(人間)に興味を持った質問を準備しましょう。

- 「共感」と「熱意」を意識する:面接官の話に「おっしゃる通りです」「私もそう思います」と共感を示したり、自分の言葉で「御社でこれがやりたい」という熱意を(AI面接より少し感情的に)伝えたりすることが、対人面接ではAI面接以上に評価されます。

AI面接に関するFAQ(よくある不安)

最後に、AI面接に関して多くの就活生が抱く不安や疑問について、簡潔にお答えします。

-

AI面接の結果が、数分(即日)でお祈りメールとして来た。内容は見られていない?

-

いいえ、AIは高速で分析を行うため、内容も振る舞いも即座に評価されています。応募者が多い企業では、AIが設定した基準スコアに達していないと、人間が確認することなく自動的に不合格通知が送られる仕組みになっていることが多いです。結果が早いのは、AIが正常に機能した証拠とも言えます。

-

面接の途中で回線が切れたら、即落ちる?

-

即落ちるわけではありません。多くのAI面接システムでは、中断したところから再開できる機能が備わっています。万が一復旧できない場合でも、すぐに企業の採用担当者にメールや電話で事情を説明すれば、再受験の機会をもらえることがほとんどです。ただし、不安定な通信環境は「準備不足」とみなされる可能性はあります。

-

カンペ(台本)を見ながら話してもバレない?

-

ほぼ100%バレます。AIはあなたの視線が「カメラのレンズ」からどれだけ外れているかを厳密に監視しています。手元の紙や別モニターのカンペを読む動作は、不自然な視線の動きとして即座に検知され、「自信がない」「誠実さに欠ける」と大幅な減点対象となり、落ちる直接的な原因になります。

-

AI面接の結果は、どれくらい重視される?

-

企業や選考段階によりますが、特に応募者が多い大手企業の初期選考では「絶対的な足切りライン」として機能しているケースが多いです。AIの評価が低いと、あなたがどれほど素晴らしい経験を持っていても、次のステップ(対人面接やESの本格的な審査)に進めません。初期選考としての重要度は極めて高いと認識してください。

まとめ

AI面接で「落ちる」理由は、決してあなたの人格が否定されたわけではありません。その理由は、「AI特有の評価基準の無理解」「準備不足(内容・環境)」「AIに最適化された表現(表情・声)の欠如」の3点に集約されます。

AIは人間の面接官と違い、冷徹に評価項目をチェックしてきます。しかし、裏を返せば、その評価ポイントは明確であり、対策が成果に直結しやすいということです。

- 評価基準を理解する: 「結論ファースト」「STAR法」「数字」で内容を固め、「明るい表情」「カメラ目線」「ハキハキした声」を徹底する。

- 環境を完璧に整える: 「光」「背景」「音」「通信」で減点されないよう、万全の準備を行う。

- AIツールで練習する: 自分の姿を客観的に録画・分析し、「AIからどう見えているか」を確認する。

これらの対策をしっかり行えば、AI面接はもはや怖いものではありません。AIを「自分を落とす敵」ではなく、「自分の強みを客観的に評価してくれるツール」と捉え、自信を持って臨んでください。

趣味:業務効率化、RPA、AI、サウナ、音楽

職務経験:ECマーチャンダイザー、WEBマーケティング、リードナーチャリング支援

所有資格:Google AI Essentials,HubSpot Inbound Certification,HubSpot Marketing Software Certification,HubSpot Inbound Sales Certification

▼書籍掲載実績

Chrome拡張×ChatGPTで作業効率化/工学社出版

保護者と教育者のための生成AI入門/工学社出版(【全国学校図書館協議会選定図書】)

突如、社内にて資料100件を毎月作ることとなり、何とかサボれないかとテクノロジー初心者が業務効率化にハマる。AIのスキルがない初心者レベルでもできる業務効率化やAIツールを紹介。中の人はSEO歴5年、HubSpot歴1年