「自分の仕事はAIに奪われるかもしれない…」

ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な進化を目の当たりにし、そんな不安を感じている方は少なくないでしょう。特に、これまで「エリート」とされてきた弁護士、プログラマー、ライターといったホワイトカラーの仕事ほど、AIの得意分野と重なる部分が多いのは皮肉な現実です。

しかし、その一方で。社会では全く逆の現象が起きています。

AIには決して真似のできない「現場のスキル」を持った人々が、かつてないほど高い評価と報酬を手にし始めているのです。それが、今まさに注目を集めている「ブルーカラービリオネア(Blue-Collar Billionaire)」という存在です。

この記事では、AI時代だからこそ輝きを増す「ブルーカラービリオネア」とは何なのか、なぜ彼らが台頭してきたのか、そしてAIによる雇用の現実と、未来のビリオネアを生み出す可能性のある事業について、初心者にも分かりやすく徹底解説します。

所有資格:Google AI Essentials

所有資格:Google AI Essentials

AI時代に輝く「ブルーカラービリオネア」とは?その定義と注目される理由

結論から言うと、「ブルーカラービリオネア」とは、AIやロボットに代替されにくい専門技術を持つ現場労働者(ブルーカラー)のうち、億万長者(ビリオネア)と呼べるほどの高収入を得ている人々を指す言葉です。

従来、ブルーカラー(青い襟)とは、建設現場、製造ライン、修理・保守など、主に肉体労働や技能を必要とする職種を指す言葉でした。対して、スーツとネクタイでオフィスワークに従事する人々はホワイトカラー(白い襟)と呼ばれ、一般的にはホワイトカラーの方が高学歴・高収入というイメージが強かったはずです。

| 比較項目 | ブルーカラー | ホワイトカラー |

|---|---|---|

| 職種の概要 | 現場労働者、技能労働者 | オフィスワーカー、事務・知的労働者 |

| 主な仕事内容 | 建設、製造ライン、修理、保守など、主に肉体労働や高度な専門技能を必要とする作業。 | 企画、管理、事務、分析など、主にデスクワークや知的労働を中心とする業務。 |

| 従来のイメージ | 「青い襟」。現場作業が中心。 | 「白い襟」。スーツ着用。一般的に高学歴・高収入と見なされる傾向があった。 |

| AI時代における価値 | AIやロボットによる代替が困難。専門技術の価値が再評価され、高収入(ビリオネア)を得る層が出現。 | 定型的な知的労働はAIによる代替リスクに直面。AIを使いこなす能力が求められる。 |

しかし、この常識が今、覆ろうとしています。

例えば米国では、ラリー・ジャネスキー氏という人物が「ブルーカラービリオネア」の象徴として知られています。彼は18歳で建設業からキャリアをスタートさせ、後に地下室や床下の防水・修理というニッチな分野で「Basement Systems Inc.」を創業。AIやロボットでは決して代替できない、現場の複雑な問題を解決する専門技術で、ビリオネア(資産10億ドル以上)の仲間入りを果たしました。

引用元:How I make $600 Million/year doing this | Larry Janesky

彼らが注目される最大の理由は、「AIによる代替不可能性」にあります。AIは文章作成やデータ分析は得意でも、雨漏りする地下室の修理も、複雑な配管の敷設も、巨大なクレーンの操作もできません。AI時代が進めば進むほど、こうした「人間にしかできない物理的なスキル」の価値が相対的に高まっていくのです。

なぜ今「ブルーカラー」が再評価されるのか?AI失業と裏腹の需要急増

結論として、ブルーカラーが再評価される背景には、「AIによるホワイトカラーの仕事の代替」と、「現場の深刻な人手不足」という2つの社会現象が同時に起きているためです。

この逆転現象は、非常に皮肉な形で進行しています。まず、これまで「知的労働」とされてきたホワイトカラーの業務が、急速にAIに脅かされています。契約書のドラフト作成、基礎的なプログラミング、市場分析レポートの作成などは、生成AIの登場で一気に自動化・効率化の対象となりました。

その一方で、物理的な作業を伴うブルーカラーの現場では、以前から深刻な人手不足と高齢化が叫ばれてきました。特に先進国では、多くの若者がオフィスワークを目指し、現場作業のなり手が減少。その結果、熟練した技術を持つ電気技師や配管工、溶接工などの需要が供給をはるかに上回り、彼らの報酬(人件費)が高騰しているのです。

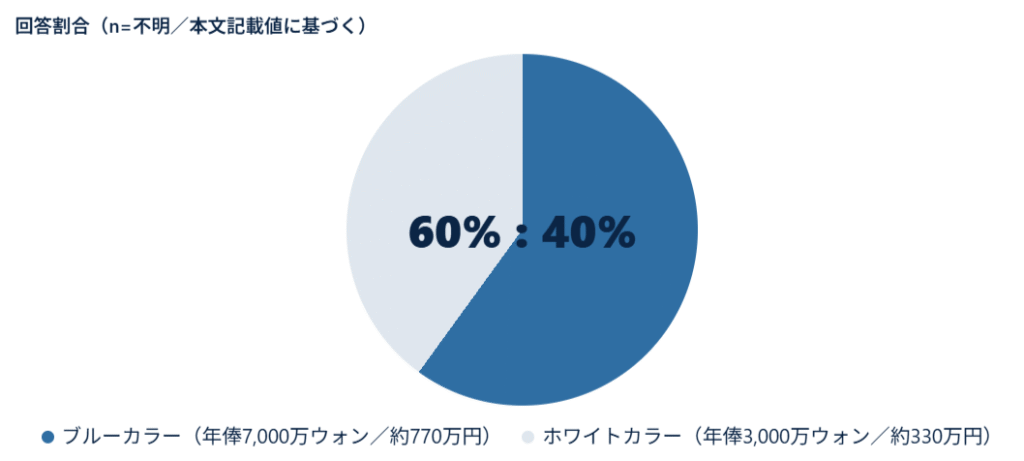

韓国のZ世代を対象にした調査では、「年俸7,000万ウォン(約770万円)の交代勤務ブルーカラー」と「年俸3,000万ウォン(約330万円)でワークライフバランスの良いホワイトカラー」のどちらを選ぶかという問いに対し、約6割が前者を選んだというデータもあります。

AIによる「ホワイトカラーの不安定化」と、人手不足による「ブルーカラーの価値向上」。この2つが交差した結果、ブルーカラーの仕事が「AIに奪われない高収入の専門職」として、今まさに再評価されているのです。

AI導入が雇用の“選別”を開始──外資系IT企業に見る人員削減の現実

結論として、AIの進化は、特に米国のテクノロジー企業において、AIスキルを持たない人材やAIによって自動化可能な業務の“選別”を加速させています。

ブルーカラーの価値が高まる裏で、ホワイトカラーの雇用はかつてないほど不安定化しています。特にAI開発の最前線にいる外資系IT企業では、「AIによるリストラ」が絵空事ではなく、すでに現実のものとなっています。

米国の雇用調査会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社のレポートによれば、2023年5月だけで、米国企業は約4,000人近くの雇用を「AIが直接的な理由」で削減したと報告されています。

具体的な事例を見てみましょう。

承知いたしました。Amazon、Microsoft、富士通の3社に関する人員削減の事例を、それぞれ3段落の文章形式でまとめます。

1. Amazon(アマゾン)

Amazonは、AI分野への大規模な投資を進める一方で、2025年10月に法人部門の従業員約14,000人を削減するという過去最大規模のリストラ策を発表しました。この動きは、2022年以降断続的に行われてきた人員削減の中でも特に大規模なものであり、主に管理部門や小売部門が対象となりました。この背景には、AI技術の急速な発展に伴い、従来の業務プロセスを根本から見直す必要に迫られている事情があります。

CEOのアンディ・ジャシー氏は、2025年6月の時点で「生成AIの活用が、今後数年間で法人部門の従業員構成に影響を与える」と予告していました。しかし、10月の削減発表後には「今回の削減はAIが直接的な理由ではない」と述べ、むしろ組織の「カルチャー(文化)」や経営効率化が目的であると説明しています。この発言は、AIを直接的な解雇理由とするのではなく、AIがもたらす効率化を前提とした「経営のスリム化」や「管理階層の削減」を進めるという、同社の戦略を反映しているものと見られます。

Amazonの真の狙いは、AIによって自動化・効率化が可能な業務からリソースを引き揚げ、その分をAIインフラや未来の成長分野へと再投資することにあります。したがって、これは単なるコストカットではなく、AI時代を勝ち抜くために組織構造を根本から作り変えるという、戦略的な人員再編の動きであると言えます。

2. Microsoft(マイクロソフト)

Microsoftは、OpenAIへの巨額投資で生成AI分野を強力にリードしていますが、その裏で2025年を通じて複数回にわたる人員削減を実施しました。好調な業績にもかかわらず、2025年だけで累計15,000人以上、全従業員の7%近くを削減しています。この動きは、従来の「業績悪化によるリストラ」という常識を覆すものです。

特に衝撃を与えたのが2025年7月に発表された約9,000人規模の削減で、これは主に営業部門やゲーム部門(Xbox)を対象としたものでした。背景には、Copilotをはじめとする自社AIツールの急速な社内普及があります。CEOのサティア・ナデラ氏は、社内で書かれるコードの一部がすでにAIによって生成されていると公言しており、AIによる営業支援の高度化が、従来型の営業職の役割を変化させています。

MicrosoftはAIインフラに800億ドルという巨額の投資を計画しており、今回の一連の人員削減は、従来の人件費(コスト)をAI関連の投資(未来への投資)へと振り向ける戦略的な判断です。AIによって業務が効率化される部門の人員を減らし、企業全体としてAIファーストの組織体制へと急速に転換を図っているのです。

3. 富士通

日本企業である富士通の場合、AmazonやMicrosoftといった米国IT企業の動向とは異なり、「AIによる直接的なリストラ」という形は取られていません。その代わりに、「構造改革」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)推進」の一環として、早期退職の募集や人員の再配置という形で組織のスリム化を進めています。2024年10月には、国内の間接部門(人事や総務など)の幹部社員を対象とした早期希望退職の募集を発表しました。

この施策では、募集人数こそ公表されていないものの、関連費用として200億円もの予算が計上されており、経営陣の本気度が伺えます。富士通は2022年度にも約3,000人規模の早期退職を実施しており、継続的に組織体制の見直しを行っていることがわかります。この背景には、年功序列型からジョブ型雇用への移行を急ぐという、日本企業に共通する課題があります。

富士通の目的は、AIの導入そのものよりも、DXの推進やグローバル競争に対応できる、より機動的でスリムな組織体制を築くことにあります。特に管理職層を対象とすることで、意思決定のスピードを上げ、AI時代に求められる新しいスキルセットを持つ人材が活躍できる環境を整えようという、戦略的な人事施策であると言えます。

彼らの事例は、AIがもたらす効率化が、そのままホワイトカラーの雇用の受け皿を減らしているという厳しい現実を示しています。

日本企業は安泰ではない?「業務効率化」の名で進むAIによる雇用の再配置

結論から言うと、日本企業では「AIによる即時解雇」という直接的な形ではなく、「業務効率化」や「構造改革」という名目で、人員の再配置や事実上の削減(自然減・新規採用の抑制)が静かに進んでいます。

「日本は解雇規制が厳しいから大丈夫」と考えるのは早計です。外資系企業のような直接的なリストラは目立たないものの、AI活用による「雇用の再定義」は確実に始まっています。

象徴的なのがメガバンクの動きです。三菱UFJ銀行は、約4万人の行員に生成AIを導入し、稟議書や提案書のドラフト作成などを自動化。これにより、月22万時間もの労働時間削減に成功しました。また、別の報道では、AI活用による30%の業務効率化を達成し、事務処理部門などを中心に人員の配置転換や自然減による削減を進める計画も示されています。

損害保険業界も同様です。損保ジャパンは、AIを含むIT活用による業務効率化を理由に、約4,000人規模の人員を介護子会社などへ再配置しました。また、楽天損害保険は、コールセンターの事故受付業務にAI自動音声システムを導入し、省人化を進めています。

製造業でも変化は起きています。ダイキン工業では、工場の設備にAIによる予知保全システムを導入した結果、保守点検にあたる人員を55%も削減することに成功しました。

これらの事例が示すのは、日本企業においてAIは「解雇の道具」ではなく、「業務効率化と再配置の触媒」として機能しているという事実です。しかし、結果として定型的な事務作業や管理業務といったホワイトカラーの仕事が減少し、人材がAIでは代替できない分野へと押し出されている構図は変わりません。

AIに代替されない「手に職」はこれだ!未来のビリオネアを生む可能性の事業10選

結論として、AI時代に真の価値を持つのは、物理的な作業、現場での複雑な判断、そして人間にしかできないホスピタリティが求められる「手に職」系の事業です。

AIがどれだけ進化しても、ロボットが現場で柔軟に対応するには限界があります。今後、「ブルーカラービリオネア」を生み出す可能性を秘めた、AIに代替されにくい10の事業分野を、具体的な職種と共に紹介します。

過度な箇条書きを避けるため、関連分野ごとに表にまとめます。

| カテゴリ | 代替されにくい事業・職種 | なぜAIに代替されにくいか |

| 1. インフラ・建設系 | 電気技師、配管工、溶接工 | 既存の建物やインフラに合わせた精密な作業が必要。ミリ単位の調整や、想定外の現場トラブルに対応する「暗黙知」はAIには真似できないため。 |

| 2. 建設・機械系 | 建設機械オペレーター、大工、左官 | クレーンや重機の操作は、天候や地盤の状態をリアルタイムで判断する高度な感覚が求められる。また、木材の「クセ」を読む大工仕事も同様。 |

| 3. 自動車・輸送系 | 自動車整備士(特にEV・HV) | 単純な部品交換ではなく、異音や振動から故障原因を特定する「五感」を使った診断が必要。特に技術革新が続くEV分野の専門家は不足している。 |

| 4. 輸送・物流系 | トラックドライバー(長距離) | 自動運転技術は進んでいるが、荷物の積み下ろし、伝票管理、予期せぬ交通状況への対応など、運転以外の付随業務が多く、完全自動化は困難。 |

| 5. 専門修理・保守系 | エレベーター設置・保守、特殊機械の修理工 | 人命に関わるため、厳格な安全基準と定期的な物理メンテナンスが法律で義務付けられている。止めることのできないインフラの「番人」は不可欠。 |

| 6. 環境・生活基盤系 | 廃棄物処理・リサイクル業 | 多様すぎる廃棄物の形状や材質をAIが瞬時に選別するのはコストに見合わない。また、収集作業自体も複雑な物理作業であるため。 |

| 7. 農業・一次産業系 | 農家(特にスマート農業オペレーター) | 土壌の状態、作物の生育、天候を総合的に判断し、ドローンや管理システムを「使いこなす」側のスキルが求められる。植物という「生き物」が相手。 |

| 8. 対人・専門サービス | 造園業、庭師 | 顧客の曖昧な要望を汲み取り、「美しさ」という主観的な価値を物理的に創造する仕事。芸術的センスと高い技術力が融合しているため。 |

| 9. 対人・生活サービス | ハウスクリーニング(特殊清掃) | 単純な清掃ではなく、汚れの原因や材質を見極め、最適な薬剤や機材を選択・実行する化学的知識と技術が必要なため。 |

| 10. ニッチ・特殊技術 | 害虫駆除、特殊建築物(例:地下室)の修復 | 生き物の生態や、建築物の複雑な構造といった専門知識に基づき、毎回異なるオーダーメイドの対応が求められるため。(まさに前述のラリー氏の分野) |

未来のビリオネア候補?米国に見る「高収入ブルーカラー」職10選

結論として、AI時代に高収入を実現しているブルーカラー職は、社会インフラの維持やエネルギー転換に不可欠な、代替不可能な専門技術職です。

AIがホワイトカラーの業務を効率化する一方で、物理的な現場作業、特に高度な専門知識を要するブルーカラー職の価値は高まり続けています。米国の労働データを基に、高収入を実現している「手に職」のトップ10を、職種ごとに分けて紹介します。 (※提示されたデータを基に日本円換算(1ドル=約154円で再計算)しています)

| 順位 | 職種名 | 年収の中央値 (ドル) | 上位10%の給料 (ドル) | 求人増加率 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | エレベーター/エスカレーターの技術者 | 約1,640万円 ($106,580) | 約2,300万円 ($149,250) | 5% |

| 2 | 送電線設置・修理工 | 約1,425万円 ($92,560) | 約1,950万円 ($126,610) | 7% |

| 3 | 航空機電子機器の整備士・技術者 | 約1,220万円 ($79,140) | 約1,850万円 ($120,080) | 5% |

| 4 | 鉄道員 | 約1,165万円 ($75,680) | 約1,540万円 ($100,010) | 1% |

| 5 | 定置機関技師・ボイラーオペレーター | 約1,158万円 ($75,190) | 約1,865万円 ($121,200) | 2% |

| 6 | 産業機械整備士 | 約978万円 ($63,510) | 約1,324万円 ($85,970) | 13% |

| 7 | 配管工、パイプ作業員、蒸気管作業員 | 約970万円 ($62,970) | 約1,620万円 ($105,150) | 4% |

| 8 | 風力タービン技術者 | 約964万円 ($62,580) | 約1,356万円 ($88,090) | 50% |

| 9 | 電気技師 | 約960万円 ($62,350) | 約1,633万円 ($106,030) | 9% |

| 10 | 太陽光発電(PV)設置者 | 約799万円 ($51,860) | 約1,233万円 ($80,150) | 42% |

出典元: The Highest-Paying Blue-Collar Jobs of 2025 – Resume Genius

出典元: These Are the Highest-Paying Blue-Collar Jobs – Newsweek

1. エレベーター/エスカレーターの技術者

給与面でブルーカラー職のトップに立つのが、エレベーターやエスカレーターの技術者です。人命に関わるインフラであり、AIによる代替が極めて困難な分野です。上位10%の給料は約2,300万円($149,250)、年収の中央値ですら約1,640万円($106,580)という高い水準を誇ります。必要な学歴は高卒以上または同等の資格とされており、推定求人増加率も5%と安定した需要が見込まれます。

2. 送電線設置・修理工

現代社会の生命線である電力網を支える送電線の専門家も、非常に高い報酬を得ています。上位10%の給料は約1,950万円($126,610)、年収の中央値は約1,425万円($92,560)です。高所での作業や緊急時の対応など、AIには不可能な過酷な現場作業が伴います。学歴は高卒以上または同等の資格が求められ、推定求人増加率は7%となっています。

3. 航空機電子機器の整備士・技術者

航空機の安全運航を支える電子機器の整備士や技術者も、その高度な専門性で高く評価されています。上位10%の給料は約1,850万円($120,080)、年収の中央値は約1,220万円($79,140)です。この職種に就くには、高校卒業後に米連邦航空局(FAA)が認定する専門プログラムの修了証が必要であり、その専門性が高い参入障壁となっています。推定求人増加率は5%です。

4. 鉄道員

物流や交通インフラの根幹である鉄道の運行・管理に携わる鉄道員も、安定した高収入職です。上位10%の給料は約1,540万円($100,010)、年収の中央値は約1,165万円($75,680)に達します。学歴は高卒以上または同等の資格が求められますが、推定求人増加率は1%と、需要は比較的安定している職種と言えます。

5. 定置機関技師・ボイラーオペレーター

大規模なビルや工場、病院などの施設で、暖房、空調、電力システムといった重要設備(定置機関)を操作・保守する専門家です。上位10%の給料は約1,865万円($121,200)、年収の中央値は約1,158万円($75,190)です。施設の安全かつ効率的な運用に不可欠であり、高卒以上または同等の資格が必要とされます。推定求人増加率は2%です。

6. 産業機械整備士

工場の生産ラインを動かす産業機械の設置、保守、修理を行う整備士は、製造業の「心臓部」を守る仕事です。上位10%の給料は約1,324万円($85,970)、年収の中央値は約978万円($63,510)です。工場の自動化(FA)が進むほど、その自動化機械を整備する人間の需要が高まるため、**推定求人増加率は13%**と高い伸びを示しています。高卒以上で、見習い期間(実務経験)が重視されます。

7. 配管工、パイプ作業員、蒸気管作業員

建物内外の給排水やガス、蒸気などの配管を設置・修理する配管工は、生活インフラに直結する専門職です。上位10%の給料は約1,620万円($105,150)、年収の中央値は約970万円($62,970)です。現場ごとに異なる複雑な状況判断と物理的な作業が求められます。高卒以上または同等の資格が必要で、推定求人増加率は4%と堅調です。

8. 風力タービン技術者

今回のリストで最も注目すべき職種の一つが、風力タービンの技術者です。再生可能エネルギーへの転換という世界的な潮流の中心にいます。上位10%の給料は約1,356万円($88,090)、年収の中央値は約964万円($62,580)です。特筆すべきは推定求人増加率で、50%という爆発的な伸びが予測されています。AIが風車を建設・修理することはできず、高卒以上の学歴から参入できる未来の成長分野です。

9. 電気技師

社会のあらゆる場所で必要とされる電気技師は、圧倒的な「雇用の受け皿」を持つ高収入職です。上位10%の給料は約1,633万円($106,030)、年収の中央値は約960万円($62,350)です。米国内での求人数は81万件を超え、今後も9%の堅調な増加が見込まれています。高卒以上または同等の資格から、専門技術を身につけることが可能です。

10. 太陽光発電(PV)設置者

風力タービン技術者と並び、エネルギー転換を象徴するのが太陽光発電の設置者です。上位10%の給料は約1,233万円($80,150)、年収の中央値は約799万円($51,860)です。この職種の推定求人増加率は42%と極めて高く、脱炭素社会の実現に向けて、その物理的な設置スキルが不可欠とされています。高卒以上または同等の資格からキャリアをスタートできます。

データが示す「ブルーカラービリオネア」への3つの道筋

先述したデータが示す未来は明確です。給与面(年収中央値)でトップに立つのは「エレベーター技術者」ですが、それ以上に注目すべきは「需要の爆発的な伸び」です。特に「風力タービン技術者」と「太陽光発電設置者」は、脱炭素社会へのエネルギー転換の波に乗り、今後10年でそれぞれ50%、42%という驚異的な需要増が見込まれています。AIがどれだけ進化しても、巨大な風車やソーラーパネルを物理的に設置・保守することはできないため、その専門技術の価値が急騰しているのです。

また、「電気技師」のように、社会インフラ維持に不可欠であり、かつ80万人以上という圧倒的な求人数(雇用の受け皿)を誇る職種も、安定した高収入キャリアの代表格と言えるでしょう。「産業機械整備士」の13%増という高い成長率も、工場の自動化が進むほど、その自動化機械を「整備する人間」の重要性が増すことを示しています。

専門家が指摘するように、これらのデータは「高収入で安定したキャリア=4年制大学の学位」という従来の常識が、もはや絶対ではないことを示しています。AIでは代替不可能な「熟練した専門技術」に対する社会的な需要は急増しており、企業(雇用主)は高い報酬を支払ってでも、そのスキルを確保しようとしています。事実、今回挙げた職種の多くは学歴要件が「高卒以上」であり、その上で専門的なトレーニングや実務経験(見習い期間)を積むことが重視されています。今後も、これらの専門職の需要は伸び続けると予測されており、ブルーカラービリオネアへの道は、学歴ではなく「技術」によって開かれています。

ホワイトカラーも安泰ではない?「ブルーカラー的スキル」を身につける重要性

結論として、この「ブルーカラービリオネア」現象は、ブルーカラーだけの話ではありません。これからのホワイトカラーもまた、AIに代替されない「現場感覚」や「固有の専門性」という”ブルーカラー的スキル”を身につける必要に迫られています。

この記事で取り上げた「ブルーカラービリオネア」の対極にいるのが、「AIに代替されるホワイトカラー」です。彼らの共通点は、マニュアル化可能、あるいは一般化・抽象化された知識(データ分析、文章作成、情報検索)を扱っている点にあります。

これからのAI時代、ホワイトカラーの仕事も二極化していくでしょう。一つは、AIが出した答えを右から左へ流すだけの「オペレーター」的な仕事。これは残念ながらAIに代替されるか、非常に低賃金化していきます。

もう一つは、AIにはできない価値を生み出す仕事です。例えば、

- AIツールを巧みに使いこなし、新しい企画を生み出す「AI調教師」としてのスキル。

- AIには理解できない、顧客の表情や声色から本音を汲み取る「高度な対人交渉スキル」。

- 法律とITと医療など、複数の分野を横断する「ニッチな専門知識」。

これらはすべて、ブルーカラーの職人が持つ「現場で培われた暗黙知」や「代替不可能な専門性」と本質的に同じものです。

つまり、これからの時代に求められるのは、職種がホワイトカラーかブルーカラーかではなく、**「あなた固有の、AIに真似できない“手に職”を持っているか」**どうかです。ブルーカラービリオネアの台頭は、すべての働く人々にその事実を突きつけていると言えます。

AIとの共存時代を生き抜くカギは「代替不可能なスキル」にある

「ブルーカラービリオネア」という言葉は、AIの進化が「頭脳労働」と「肉体労働」の価値を逆転させつつある現代の象徴です。

AIの登場によって、かつて安定と高収入の象徴だったホワイトカラーの仕事(管理、事務、分析)が自動化の脅威にさらされています。一方で、AIやロボットには決して真似のできない、現場の「手に職」を持つブルーカラーの技術者たちの価値が、人手不足を背景に急騰しています。

これは「AI vs 人間」という単純な対立ではありません。AIが得意なことはAIに任せ、人間にしかできない物理的な作業や、複雑な判断、高度なコミュニケーションの価値が最大化される「適材適所」の時代が来たことを意味します。

これから私たちが目指すべきは、AIに怯えることではなく、AIが代替不可能な「あなただけの専門性」を磨き上げることです。それがブルーカラー的な技能であれ、ホワイトカラー的な専門性であれ、その「手に職」こそが、AI時代を生き抜く最も確かな資産となるでしょう。

趣味:業務効率化、RPA、AI、サウナ、音楽

職務経験:ECマーチャンダイザー、WEBマーケティング、リードナーチャリング支援

所有資格:Google AI Essentials,HubSpot Inbound Certification,HubSpot Marketing Software Certification,HubSpot Inbound Sales Certification

▼書籍掲載実績

Chrome拡張×ChatGPTで作業効率化/工学社出版

保護者と教育者のための生成AI入門/工学社出版(【全国学校図書館協議会選定図書】)

突如、社内にて資料100件を毎月作ることとなり、何とかサボれないかとテクノロジー初心者が業務効率化にハマる。AIのスキルがない初心者レベルでもできる業務効率化やAIツールを紹介。中の人はSEO歴5年、HubSpot歴1年