教育現場でのAI活用が急速に進む中、東京都は2025年5月、全都立学校に生成AIサービス「都立AI」を導入しました。教員の業務負担増加や個別最適化された学習の必要性という課題に対し、都立AIはどのようなソリューションを提供するのでしょうか。

本記事では、都立AIの概要から具体的な活用事例、期待される効果や注意点まで徹底解説。教育関係者の皆様が都立AIを効果的に活用するための情報を網羅しています。

所有資格:Google AI Essentials

所有資格:Google AI Essentials

1. 都立AIとは?導入の背景と概要

1-1. 都立AIの定義と概要

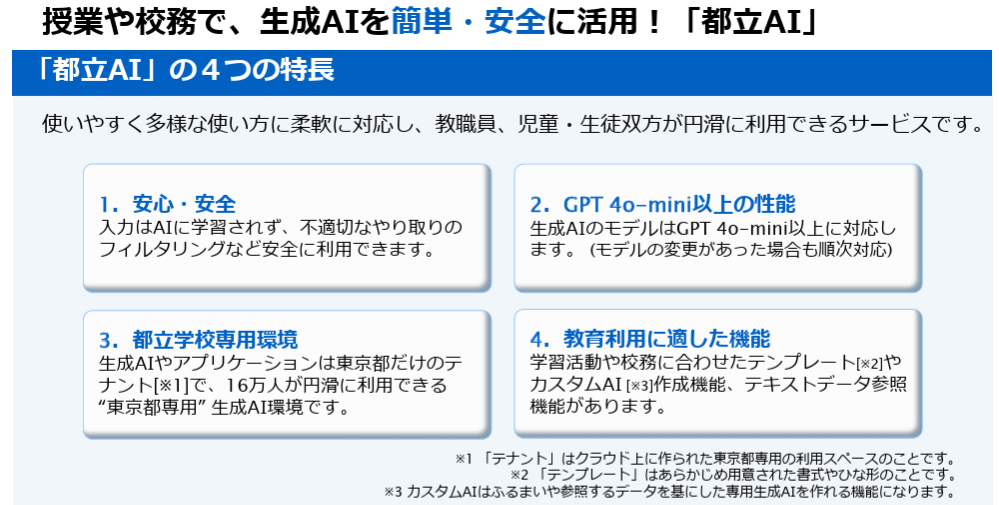

東京都教育委員会より引用

東京都が2025年5月に導入した「都立AI」は、都立学校専用に開発された生成AIサービスです。256校、約14万人の児童・生徒が利用できるこの大規模な取り組みは、教育現場におけるAI活用の新たな時代を切り開くものとなっています。

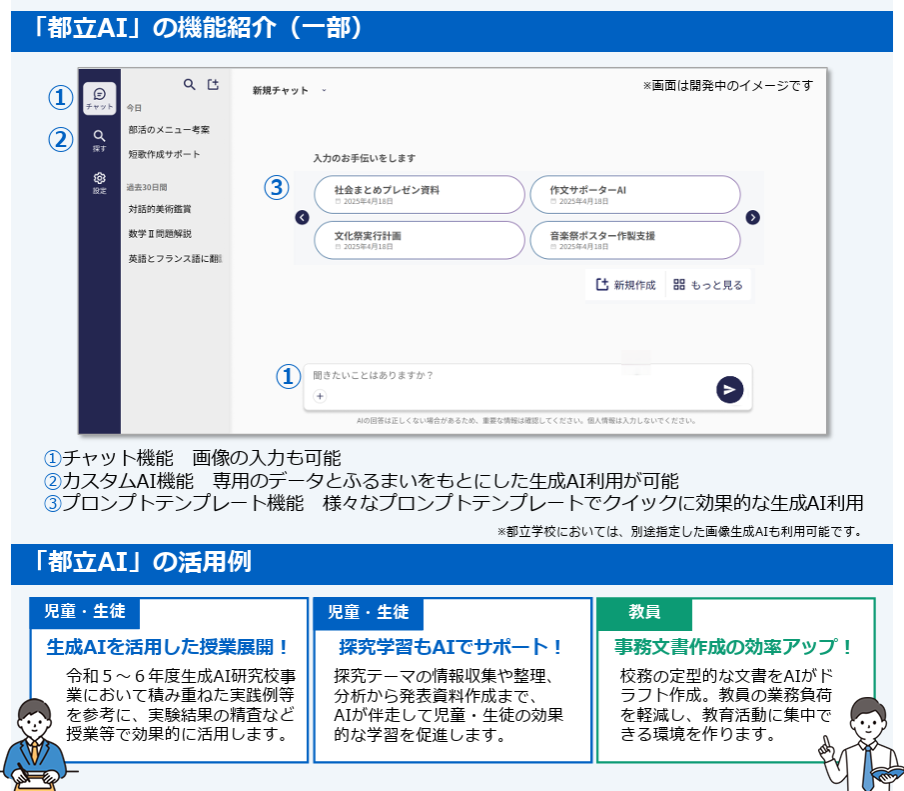

都立AIは、コニカミノルタジャパンが開発・提供しているサービスで、米OpenAIの「GPT-4o-mini」以上のAIモデルを採用。今後も順次アップデートされる予定で、常に最新の生成AI技術を教育現場に取り入れる設計となっています。チャット機能をベースに、テキストだけでなく画像による入力にも対応し、作文や資料作成をサポートする「プロンプトテンプレート機能」なども備えています。

東京都教育委員会より引用

1-2. 都立AI導入の背景と経緯

都立AI導入の背景には、AI時代に必要な資質・能力の育成が急務になっているという教育環境の変化があります。東京都教育委員会は、この変化に対応するため、段階的にAI導入を進めてきました。

まず令和5年度(2023年度)に9校、令和6年度(2024年度)に20校を「生成AI研究校」として指定。これらのパイロット校での実証実験を通じて、生成AIの効果的な活用方法について研究を重ねてきました。その成果を踏まえ、2025年5月に全都立学校への本格導入を実現したのです。

この取り組みは、「2050東京戦略」を推進する一環としても位置づけられています。2050年代に実現を目指す東京の未来像に向け、2035年をめどに取り組む政策の一つとして、教育現場のAI化が進められているのです。

2. 都立AIの特徴と機能

都立AIは単なるチャットAIではなく、教育現場での活用に特化した多様な機能を備えています。ここでは、その特徴と機能について詳しく見ていきましょう。

2-1. 基本機能と特徴

都立AIの核となるのは、直感的に使えるチャットベースのインターフェースです。テキストと画像による入力に対応しており、生徒が学習過程で気になる疑問を気軽に質問できる環境を提供しています。

特に注目すべき機能として、以下のような特徴があります。

| 機能名 | 概要 | 活用場面 |

|---|---|---|

| チャット機能 | GPT-4o-mini以上のAIモデルによる対話が可能 | 質問応答、情報収集、アイデア出し |

| プロンプトテンプレート機能 | 作文や資料作りを支援する定型的な入力フォーマット | レポート作成、プレゼン資料準備 |

| カスタムAI作成機能 | 特定の目的に特化したAIを作成・カスタマイズ | 教科別学習支援、探究活動サポート |

| テキストデータ参照機能 | 外部テキストデータを参照した回答が可能 | 学校独自の資料に基づく回答 |

AIモデルは随時アップデートされる設計となっており、最新の生成AI技術を常に教育現場に取り入れることができます。また、学習活動や校務に合わせたテンプレートが用意されており、教育現場でのスムーズな活用をサポートしています。

2-2. 安全性への配慮

教育現場でのAI活用において最も重要な要素の一つが安全性です。都立AIでは、児童・生徒が安心して利用できるよう、複数の安全対策が施されています。

まず、不適切なやり取りをフィルタリングする機能が搭載されており、有害な情報やいじめにつながるようなコンテンツが排除される仕組みが整っています。また、入力データはAIの学習には使われない設計となっており、プライバシー保護にも配慮されています。

さらに、都立AIの利用にあたっては、「都立学校生成AI利活用ガイドラインVer.1.0」が整備されています。このガイドラインに基づき、各学校では生徒に対してAIリテラシー教育も並行して行われています。初回授業用のモデル指導案や「生成AIについて学ぼう!」といった教材も用意されており、適切な利用方法の指導体制も整っています。

これらの安全対策により、「安心・安全な生成AI利活用」が実現され、教育目的に特化した環境が構築されているのです。

3. 都立AIの活用事例

都立AIは、すでに「生成AI研究校」での先行導入を通じて、様々な活用事例が蓄積されています。ここでは、実際の教育現場での活用例を紹介します。

3-1. 授業での活用例

生徒の学習活動において、都立AIは多様な形で活用されています。以下に具体的な事例を紹介します。

多角的な視点を養う活用法 研究校では「ロボットの利点と欠点について生成AIを用いて様々な視点から見解を調べる」という授業が行われました。生徒たちは都立AIに質問を投げかけ、異なる立場や視点からの意見を収集。その情報を整理・分析することで、多角的な思考力を養う学習が実現しています。

AIの特性理解と創作活動 「生成AIに俳句や笑い話を作らせて、生成AIの得意分野と苦手分野を知る」という取り組みも注目されています。AIが生成した俳句や笑い話を分析することで、AIの創造性の限界や特性について理解を深めると同時に、「人間にしかできない創造とは何か」を考えるきっかけにもなっています。

探究学習での活用 探究テーマの情報収集や整理、発表資料作成などにも都立AIが活用されています。例えば、ある学校では「SDGsの目標達成に向けた地域の取り組み」をテーマに探究学習を行う際、都立AIを情報収集のツールとして活用。地域の実情に合わせた具体的な活動アイデアを収集し、探究活動の質を高める取り組みが行われています。

以下の表は、教科別の都立AI活用例をまとめたものです。

| 教科 | 活用例 | 育成される能力 |

|---|---|---|

| 国語 | 文学作品の多角的分析、創作活動のアイデア出し | 読解力、創造力、表現力 |

| 社会 | 歴史的事象の背景調査、現代社会の課題分析 | 思考力、分析力、社会認識力 |

| 理科 | 科学的概念の理解補助、実験計画の立案 | 論理的思考力、探究力 |

| 英語 | 英作文の添削、異文化理解のための情報収集 | 言語運用能力、異文化理解力 |

| 総合 | 探究テーマの設定、情報収集・整理 | 課題発見力、情報活用能力 |

3-2. 校務での活用例

都立AIは生徒の学習支援だけでなく、教員の校務効率化にも大きく貢献しています。

文書作成の効率化 公務の定型的な文書のドラフト作成は、都立AIの代表的な活用例の一つです。保護者向けの文書や会議の議事録など、これまで時間をかけて作成していた文書を、AIが短時間でドラフトとして提示。教員はそれを基に内容を確認・修正するだけで済むため、大幅な時間短縮が実現しています。

教材作成のサポート 授業で使用するワークシートや教材の作成にも都立AIが活用されています。例えば、ある単元の学習内容に合わせた問題を作成したり、生徒の学力レベルに応じた教材を調整したりする際に、AIのサポートを受けることで、質の高い教材を効率的に作成できるようになっています。

広報活動の充実 「学校紹介動画の作成にあたり、外部の人の知りたい情報を生成AIに案出しさせる」という活用例も報告されています。学校の魅力を効果的に伝えるためのコンテンツ企画や、受験生が知りたい情報を予測するなど、広報活動の質を高めるためのツールとしても活用されています。

このように、都立AIは教育活動や校務の様々な場面で活用され、教育の質向上と業務効率化の両立に貢献しています。ポータルサイト「とうきょうの情報教育(情報教育ポータル)」には、これらの活用事例が随時更新されており、教員同士の情報共有も進んでいます。

4. 都立AI導入のメリットと効果

都立AIの導入は、教育現場にどのような変化をもたらすのでしょうか。ここでは、生徒と教員それぞれの視点から、その効果とメリットを解説します。

4-1. 生徒への効果

都立AIの導入により、生徒の学習環境や学習効果に様々な好影響が期待されています。

個別最適化された学習の実現 生徒一人ひとりの理解度や関心に合わせた学習が可能になることは、都立AI導入の最大のメリットの一つです。例えば、授業で理解できなかった部分を自分のペースで質問したり、より発展的な内容に興味を持った場合に深掘りしたりすることができます。これにより、「わからない」がそのままになることを減らし、学習意欲の維持・向上につながります。

探究学習の深化 「総合的な探究の時間」などでテーマを設定し、情報収集や分析を行う際、都立AIは強力な支援ツールとなります。膨大な情報の中から関連性の高い情報を抽出したり、複数の視点から課題を分析したりする際に、AIの支援を受けることで探究の質が高まります。

AIリテラシーの育成 生成AIと実際に対話し、その特性や限界を理解することは、AI時代を生きる上で不可欠なリテラシーを育みます。都立AIを使いこなす過程で、「AIにどう質問すれば良い回答が得られるか」「AIの回答をどう評価・検証するか」といった実践的なスキルが身につきます。

4-2. 教員への効果

教員にとっても、都立AIの導入は多くのメリットをもたらします。

業務効率化による時間創出 定型的な校務文書の作成支援や教材準備の効率化により、教員の業務負担が軽減されます。その結果、生徒と向き合う時間や授業研究の時間など、より本質的な教育活動に充てる時間を創出できます。

教育の質向上 業務効率化だけでなく、教育の質自体も向上します。例えば、生徒の理解度に合わせた教材の多様化や、より創造的な授業設計が可能になります。また、AIがルーティンワークを担うことで、教員は「対話的な学び」の促進や「深い学び」の実現など、より高度な教育活動に注力できるようになります。

専門性の向上 都立AIを活用することで、教員自身の専門知識も拡張されます。最新の研究動向や多様な教授法について、AIを通じて学ぶことができるため、教員の継続的な成長と専門性の向上をサポートする効果も期待されています。

これらの効果は、単に業務の「楽」になるだけでなく、教育の本質である「生徒の成長をサポートする」という役割をより充実させるために重要な意味を持っています。

5. 都立AI活用の注意点と課題

都立AIは多くのメリットをもたらす一方で、教育現場での活用には一定の注意点や課題もあります。効果的な活用のためには、これらの点を十分に理解しておく必要があるでしょう。

生成AIの限界理解 生成AIは時に誤った情報(ハルシネーション)を提示することがあります。特に事実関係や数値データなどは、必ず他の情報源と照合する習慣をつけることが重要です。教員は生徒に対し、AIの回答を鵜呑みにせず、批判的に検証する姿勢を教えることが求められます。

過度な依存への懸念 AIへの過度な依存は、生徒自身の思考力や問題解決能力の発達を阻害する可能性があります。特に、レポート作成や問題解決などの場面では、生徒がAIに頼りすぎることなく、自分の力で考え、AIはあくまでサポートツールとして活用する姿勢を育むことが大切です。

情報リテラシーの重要性 生成AIを使いこなすには、情報の信頼性を評価する力や、適切なプロンプト(指示)を考える力など、高度な情報リテラシーが必要です。これらのスキルを意識的に育成する取り組みが、並行して行われる必要があります。

文部科学省が定めた生成AI活用のガイドラインでも、「限定的」な活用が推奨されています。教育の目的や場面に応じて、適切な活用方法を選択することが重要です。

以下は、都立AI活用における主な注意点と対応策をまとめたものです:

| 注意点・課題 | 具体的な懸念事項 | 対応策 |

|---|---|---|

| 情報の正確性 | 誤情報の提示、事実と異なる回答 | 複数の情報源での確認・検証を習慣化 |

| 思考力への影響 | 自力で考える機会の減少 | AIに頼る範囲を明確に設定・指導 |

| 著作権問題 | 引用元不明の内容生成 | 著作権教育の強化、適切な引用方法の指導 |

| 公平性の確保 | デジタルデバイドによる格差 | 校内での利用環境の平等化、基本的スキルの指導 |

まとめ

東京都が全都立学校に導入した「都立AI」は、教育現場に新たな可能性をもたらす画期的な取り組みです。256校、約14万人の児童・生徒を対象とした大規模な導入により、個別最適化された学習や探究活動の深化、教員の業務効率化など、多くの効果が期待されています。

都立AIの特徴は、教育現場での活用に特化した安全設計と多彩な機能にあります。チャット機能を基本としながらも、テキストと画像の入力対応、テンプレート機能、カスタムAI作成機能など、学校生活の様々な場面で活用できる機能が備わっています。

すでに「生成AI研究校」での実践で蓄積された活用事例からは、「多角的な視点を養う」「創作活動と組み合わせる」「探究学習を深める」など、教育効果を高める様々な方法が見えてきています。また、教員の校務効率化や教材作成のサポートなど、教育の質向上にも貢献しています。

一方で、生成AIの限界理解や過度な依存への懸念、情報リテラシーの重要性など、活用に際しての注意点も明らかになっています。これらの課題に対応しながら適切に活用することで、都立AIは真に教育を変革するツールとなるでしょう。

教育現場におけるAI活用はまだ始まったばかりです。都立AIの実践事例が蓄積され、さらに進化していくことで、未来の教育の可能性がさらに広がっていくことが期待されます。

趣味:業務効率化、RPA、AI、サウナ、音楽

職務経験:ECマーチャンダイザー、WEBマーケティング、リードナーチャリング支援

所有資格:Google AI Essentials,HubSpot Inbound Certification,HubSpot Marketing Software Certification,HubSpot Inbound Sales Certification

▼書籍掲載実績

Chrome拡張×ChatGPTで作業効率化/工学社出版

保護者と教育者のための生成AI入門/工学社出版(【全国学校図書館協議会選定図書】)

突如、社内にて資料100件を毎月作ることとなり、何とかサボれないかとテクノロジー初心者が業務効率化にハマる。AIのスキルがない初心者レベルでもできる業務効率化やAIツールを紹介。中の人はSEO歴5年、HubSpot歴1年