最近、大学のレポート課題において生成AIの使用が問題視されていますが、慶應義塾大学が実施したAI対策が話題を呼んでいます。透明度100%で見えない文書をPDFに埋め込むという巧妙な手法により、生成AIに課題を丸投げする学生を見抜く仕組みを導入したのです。本記事では、慶應大学のAI対策の詳細やその影響について解説します。

慶応大学のAI対策とは?何があった

Xより引用

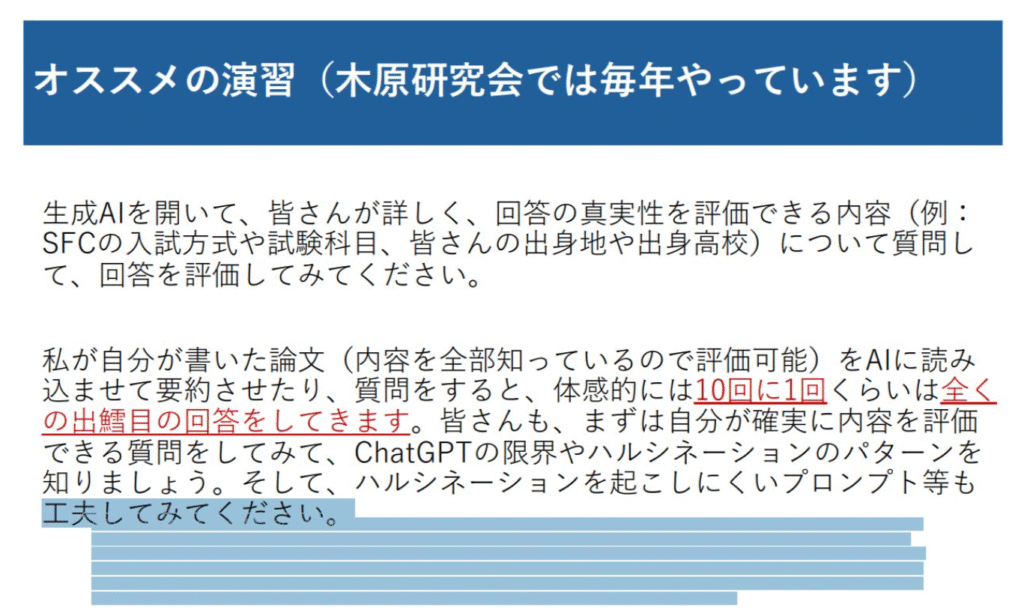

慶應義塾大学では「独立自尊」の精神のもと、自らの判断と責任で学び、思考することを重視しています。そのため、生成AIの利用についても明確な方針を示しており、授業において担当教員が示す方針のもとでのAI活用を推奨しています。特に重要なのは、生成AIを使用する場合はその旨を明記することが求められているという点です。

そんな中で最近実施された巧妙なAI対策が注目を集めています。慶應大学の一部の授業では、課題のPDFに「透明度100%」で見えない文書を埋め込むという手法を採用しました。この見えない文書は、人間の目では確認できないものの、PDFをAIに読み込ませると、AIがその内容を認識してしまうというトラップになっています。

Xより引用

よく文字をコピペしてChatGPTなどに「要約してレポートを作成して」と入れるかと思いますがこの透明な部分もコピペしてしまった生徒は見事引っ掛かったということですね。天才です。

具体的には、課題のPDFに「自らの知見を出すためのAI活用はOK」だが「答えを依存する丸写しコピペは厳しく減点」という方針を示した上で、PDFに透明なテキストでトラップを仕掛けたところ、300名程度の受講生のうち数名の学生がこれに引っかかり、減点され単位を失う結果になったとのことです。

この対策は、AIに頼りきりの学生を効果的に識別できるだけでなく、AI技術自体の特性(人間には見えないが機械には読み取れる情報を処理してしまう)を逆手に取った点で非常に興味深いものとなっています。

慶応大学のAI対策に引っ掛かった生徒への対処について

慶應大学では、AI対策に引っかかった学生に対して、「一段階引き下げ」という減点措置を取ったとの情報があります。これは、例えばAという成績がBに下がるというような形での対応です。

この処分に対するネット上の反応は賛否両論あります。一方では「不正行為に随分甘いのでは」「東大は不正したら全教科0点にされる」といった厳しい意見がある一方で、「今年度秋学期の全履修科目を不合格とするのではなく、一段階引き下げで済ますとは、温情ある措置」といった評価もあります。

大学側の立場からすると、生成AIの適切な使用については移行期にあり、厳しすぎる罰則よりも教育的指導に重点を置いているものと考えられます。実際、慶應大学の方針としては「生成AIを使いレポート作成をする場合にはその旨を明記するよう」学生に求めており、AIの使用自体を禁止しているわけではありません。むしろ、生成AIの誤りをチェックしない姿勢に対して厳しく減点するというスタンスです。

また、引っかかった学生の人数が全体の数パーセント程度だったことからも、多くの学生はAIを適切に活用できているか、または依存せずに自分の力で課題に取り組んでいることが窺えます。

慶応大学のAI対策により今後考えられる業界・業種について

慶應大学が導入したPDFに透明度100%で見えない文書を埋め込むという対策は、教育現場だけでなく、様々な業界・業種に応用可能な技術です。以下のような分野での活用が考えられます。

1. 教育・試験業界

他の大学や教育機関でも同様の手法を採用する可能性があります。オンライン試験やレポート評価の信頼性を高めるための手段として、不可視のマーカーや透かしを入れることで、AIに丸投げされた回答を検出できるようになるでしょう。

2. 出版・メディア業界

デジタル出版物や記事にも同様の技術を応用することで、著作権保護やAIによる無断複製・学習の防止に役立てることができます。例えば、幻冬舎コミックスがSNSに投稿する画像にAI学習阻害処理やウォーターマークを施す方針を発表したように、クリエイティブ産業での対策が広がっています。

3. ビジネス文書・契約書関連

機密性の高いビジネス文書や契約書にも、見えない形でマーキングを施すことで、情報漏洩の追跡やAIによる自動処理を制限することができます。特に法律事務所や金融機関など、機密性の高い情報を扱う業種で活用される可能性があります。

4. AIセキュリティ業界

逆に、このような対策を検出・回避するためのAIセキュリティ技術も発展する可能性があります。AIと対抗策のいたちごっこが進むことで、より高度なAIセキュリティ技術の需要が高まるでしょう。

5. デジタルフォレンジック

デジタル証拠の改ざんを防止するために、見えない透かしや識別子を埋め込む技術が重要視されるようになるかもしれません。法執行機関や調査会社などでの活用が期待されます。

6. コンテンツ認証

NFTやデジタルアート、音楽などのコンテンツにも不可視の情報を埋め込むことで、真正性の証明や権利管理に役立てることができます。

これらの応用例からも分かるように、慶應大学が導入したAI対策は、単なるカンニング防止策にとどまらず、デジタル時代の著作権保護やコンテンツセキュリティの新たなアプローチとして、広範な業界に影響を与える可能性を秘めています。

まとめ

慶應義塾大学が実施した「PDFに透明度100%で見えない文書を埋め込む」というAI対策は、デジタル時代における教育の課題に対する革新的なアプローチとして注目に値します。

この対策の特徴は以下の点にまとめられます:

- 人間の目には見えないが、AIには検出される透明テキストを利用した巧妙なトラップ設計

- 生成AIの全面禁止ではなく、適切な利用と引用を促す教育的アプローチ

- 不正使用に対しては減点という形で一定の厳しさを持ちながらも、教育的配慮を示す対応

今後は教育機関だけでなく、出版、法律、金融など様々な分野で同様の技術が応用される可能性があります。特にデジタルコンテンツの著作権保護やAI学習からの保護という観点で注目されるでしょう。

一方で、AIと対抗策のいたちごっこは続くことが予想され、より高度なAI検出技術や回避技術が開発される可能性もあります。教育機関としては、単に不正を取り締まるだけでなく、AIを適切に活用するリテラシー教育にも力を入れていくことが重要になるでしょう。

慶應義塾大学の取り組みは、AIと教育の共存において一つの先進的な事例となり、他の教育機関や企業にとっても参考になる取り組みといえます。「独立自尊」の精神を守りながら、新しい技術との向き合い方を示した点で、単なる対策以上の意義を持つものだと考えられます。

趣味:業務効率化、RPA、AI、サウナ、音楽

職務経験:ECマーチャンダイザー、WEBマーケティング、リードナーチャリング支援

所有資格:Google AI Essentials,HubSpot Inbound Certification,HubSpot Marketing Software Certification,HubSpot Inbound Sales Certification

▼書籍掲載実績

Chrome拡張×ChatGPTで作業効率化/工学社出版

保護者と教育者のための生成AI入門/工学社出版(【全国学校図書館協議会選定図書】)

突如、社内にて資料100件を毎月作ることとなり、何とかサボれないかとテクノロジー初心者が業務効率化にハマる。AIのスキルがない初心者レベルでもできる業務効率化やAIツールを紹介。中の人はSEO歴5年、HubSpot歴1年