近年、AIによる音声合成技術は驚くべき速度で進化しています。しかし、その裏で声優やナレーターの「声」が無断で学習され、ディープフェイクや悪意のある広告に利用される問題が深刻化しています。愛着のある声が、意図しない形で使われることに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この危機的状況に対し、ついに声優たち自身が立ち上がりました。それが、一般社団法人「VoiceCAPTCHA」の設立です。本記事では、VoiceCAPTCHAとは何なのか、なぜ今設立されたのか、そしてAI技術と「声」の未来について、初心者にもわかりやすく解説します。

所有資格:Google AI Essentials

所有資格:Google AI Essentials

VoiceCAPTCHAとは?「声」の権利を守る新組織

Eleven Labs Japan合同会社より引用

VoiceCAPTCHA(ボイスキャプチャ)とは、AIによる音声合成技術の発展に伴う「声」の無断利用問題に対処するため、日本の著名な声優たちが中心となって設立した一般社団法人です。代表理事を務める声優の梶裕貴氏をはじめ、伊瀬茉莉也氏、小山力也氏、沢城みゆき氏、武内駿輔氏、森川智之氏といった第一線で活躍する声優が発起人として名を連ねています。この組織の主な目的は、声優やナレーターなど「声」に関わるステークホルダーの権利や利益を保護することです。AI技術の健全な発展と、大切な「声」という文化を守るためのルール作りや仕組みの構築を目指しています。

設立の背景にある深刻な「声」の無断利用

VoiceCAPTCHA設立の直接的な引き金となったのは、高性能なAI音声合成技術の急速な普及です。これにより、本人の許可なく声をAIに学習させ、非常に精巧な「声のクローン」を作ることが可能になりました。その結果、声優の声を無断で使用したナレーションや、あたかも本人が話しているかのようなディープフェイク動画、さらには詐欺的な広告への悪用が後を絶ちません。

これは声優の肖像権やパブリシティ権、いわば「声の権利」を著しく侵害する行為です。声優という職業そのものの存続、そして彼らが築き上げてきた文化が脅かされているという強い危機感が、組織の設立につながりました。

脅威となる「イレブンラボ(ElevenLabs)」など高性能AI音声技術

VoiceCAPTCHAが向き合う技術の代表例として、米国のスタートアップ企業「イレブンラボ(ElevenLabs)」などが開発する高性能AI音声ジェネレーターが挙げられます。これらのサービスは、非常に短い音声サンプル(中には数秒程度)からでも、その人物の声質、抑揚、感情のニュアンスまでを驚くほどリアルに再現できてしまいます。この技術自体は、映像制作の効率化や、病気で声を失った人の補助など、多くの可能性を秘めています。しかし、その手軽さゆえに悪用のハードルも極めて低く、声優の許可なく音声が生成・利用される温床となっているのが現状です。

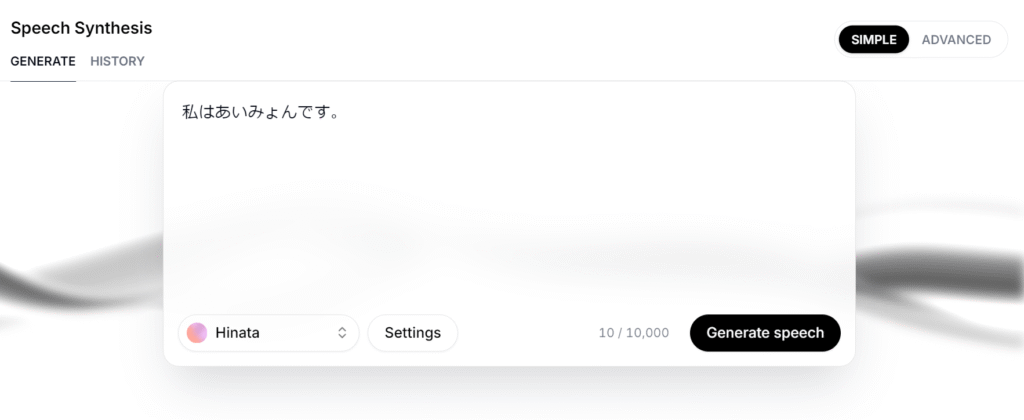

ElevenLabsは手頃で使いやすく、私も使ったことがあります。以下は、「私はあいみょんです。」と声を読み上げてもらった動画です。

ElevenLabsの使い方!高品質な音声生成AIツールを徹底解説

発起人・梶裕貴氏らが語る「危機感」

代表理事の梶裕貴氏は、この問題について「自分たちの声、そしてキャラクターたちの声が、知らないところで無断利用されている現状に強い危機感を抱いている」とコメントしています。以下は、実際の声明文です。

■声優・梶裕貴 コメント

日本のAIコンテンツ対応は今、他国に大きく遅れをとっています。このままでは、エンタメをはじめとする表現分野の衰退、さらには、人としての尊厳まで失いかねない事態になってしまうと危惧しておりました。AIの「攻める」使い方を学ぶと同時に、「守る」使い方も準備しておかねば、いつか取り返しのつかないことになってしまうと。しかし、法整備などによる根本的な解決が依然として為されぬ中、個人で行える対策に限界があることも事実。本当の意味で、日本語音声の権利を保護できるシステムの登場は、まだまだ先になってしまうのだろうなと半ば諦めかけていた、その時──

まるで救世主のごとく誕生したのが、この度、満を持して公開された、改ざんされることのない声紋認証ウォーターマーク技術【VoiceCAPTCHA x C2PA】です。

まさに私たちが待ち望んでいた、信頼のおける「声の権利保護システム」と言えるでしょう。

「クリエイティブ」に生かしたい人。

「ビジネス」として利用したい人。

もちろん「保護」だけを目的にする人も。

それぞれが、それぞれの利用方法で構わないのです。

あなたの声の権利を持つのは、他の誰でもない、あなた自身。

この判断に、AIへの賛否は関係ありません。

【VoiceCAPTCHA x C2PA】が一刻も早く普及し、AIの悪用による被害がなくなること、またAIに対するイメージが、よりポジティブなものへと変化することを願っています。

AIは、あくまで技術であり、道具。

それを犯罪者にするか、パートナーにするかは、私たち次第です。

【VoiceCAPTCHA x C2PA】の登場は、間違いなくAIの歴史の転換点となるでしょう。

発起人の一人である小山力也氏も、AIと共存する未来を見据えつつ、まずは「声を(無断で)抜かれないこと」の重要性を訴えています。彼らの目的は、AI技術を盲目的に否定することではありません。むしろ、AIとクリエイターが健全に共生できる未来のために、創作者の権利を守るための「ルール」と「枠組み」を早急に整備する必要がある、という切実な思いが伝わってきます。

声優だけではない?AI音声と社会が直面する課題

AIによる声の無断利用は、アニメやゲームの声優だけの問題ではありません。この技術は、テレビCMのナレーター、歌手、さらには政治家や企業のCEOといった著名人にも及びます。彼らの声で偽の声明が作られれば、社会的な混乱や経済的な損害を引き起こす可能性があります。さらに深刻なのは、一般の人々も「オレオレ詐欺」のような犯罪に巻き込まれるリスクです。家族や友人の声をAIで偽装し、金銭を要求する「ボイスフィッシング」の手口も報告され始めています。つまり、これは「声」を持つすべての人に関わる、社会全体のセキュリティ問題でもあるのです。

VoiceCAPTCHAが目指す「AIとの健全な共生」

VoiceCAPTCHAが最終的に目指すのは、AI技術を排除することではなく、「AIとの健全な共生」です。彼らは、声優の権利を保護するための法整備を働きかけると同時に、AIが生成した音声かどうかを識別する技術の開発や、声を「コンテンツ」として適正にライセンス管理できるプラットフォームの構築を模索しています。「VoiceCAPTCHA」という名前には、AIによる無断利用を防ぐ「関所(CAPTCHA)」のような役割を担うという決意が込められています。技術の進歩を文化の発展につなげるため、声優たちの主体的な取り組みが今、始まっています。

趣味:業務効率化、RPA、AI、サウナ、音楽

職務経験:ECマーチャンダイザー、WEBマーケティング、リードナーチャリング支援

所有資格:Google AI Essentials,HubSpot Inbound Certification,HubSpot Marketing Software Certification,HubSpot Inbound Sales Certification

▼書籍掲載実績

Chrome拡張×ChatGPTで作業効率化/工学社出版

保護者と教育者のための生成AI入門/工学社出版(【全国学校図書館協議会選定図書】)

突如、社内にて資料100件を毎月作ることとなり、何とかサボれないかとテクノロジー初心者が業務効率化にハマる。AIのスキルがない初心者レベルでもできる業務効率化やAIツールを紹介。中の人はSEO歴5年、HubSpot歴1年