資料作成に膨大な時間を費やしていませんか?GoogleのAIツール「NotebookLM」に、待望のスライド生成機能が開発されていることが明らかになりました。これまでドキュメントや音声コンテンツの生成で注目を集めていたNotebookLMが、ついにプレゼンテーション作成の領域にも進出します。

アップロードした文書から自動的に美しいスライドを生成し、さらにはインフォグラフィックまで作成可能になるという画期的な機能。本記事では、このスライド生成機能の詳細な内容と、私たちの働き方をどのように変えるのか、そしていつから使えるようになるのかを徹底解説します。プレゼン作成に悩むすべての方に朗報となる、この革新的な機能について見ていきましょう。

所有資格:Google AI Essentials

所有資格:Google AI Essentials

NotebookLMに実装予定のスライド作成機能とは?

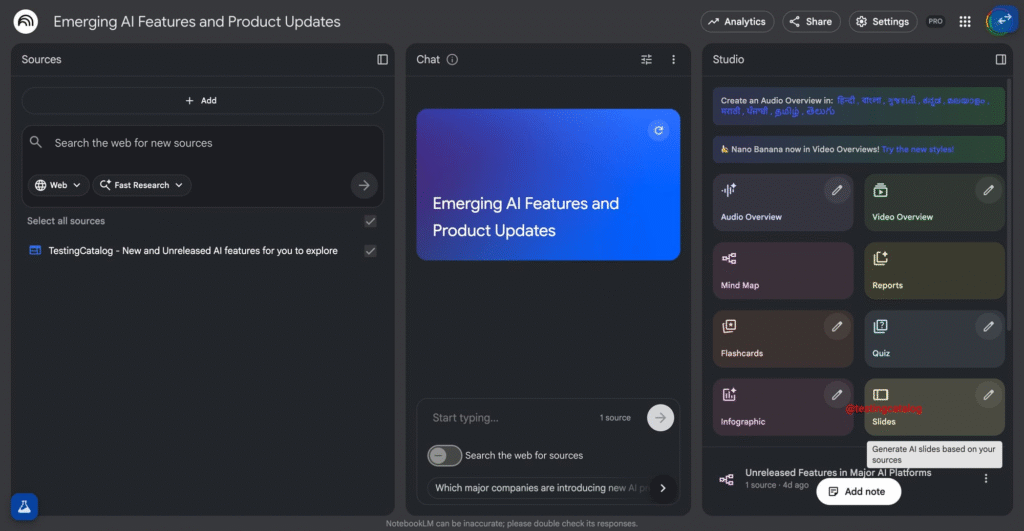

Googleが水面下で準備を進めているNotebookLMの新機能群は、プレゼンテーションとインフォグラフィックの生成をワークフローに直接組み込むという野心的なものです。現在開発中の「Slides」オプションは、ユーザーが提供したソースから情報を抽出し、自動的にプレゼンテーションを作成するGoogle Slidesの機能を統合するものとして注目を集めています。

引用元

まだカスタマイズ機能はアクティブになっていませんが、このオプションの存在自体が、将来的にユーザーが自分のドキュメントに基づいてスライドデッキを自由にカスタマイズできるようになることを強く示唆しています。主要なターゲット層は、レポートや研究成果を定期的にプレゼンテーション形式に変換する必要があるエンタープライズクライアントやナレッジワーカーです。すでに多数のAIプレゼンテーションスタートアップがひしめくこの市場において、Googleの参入は業界の勢力図を大きく塗り替える可能性があります。NotebookLMという既存の強力なプラットフォーム上に構築されることで、ユーザーは慣れ親しんだ環境から離れることなく、シームレスにプレゼンテーション作成へと移行できるようになります。

NotebookLMのスライド生成機能の3つの特徴

Google Workspace完全統合による作業効率化

リークされたスライド機能は、DocsやSheets、そして新興のGeminiのAI機能など、Workspaceアプリ全体にジェネレーティブツールを組み込むというGoogleの広範な戦略と完全に合致しています。この統合により、NotebookLM内で作成されたプレゼンテーションは、即座にGoogle Slidesで編集可能な形式として出力され、チーム内での共有や共同編集もスムーズに行えるようになります。従来のように複数のツールを行き来する必要がなくなり、一つのプラットフォーム内で知識の整理からプレゼンテーション作成まで完結できることは、生産性の飛躍的な向上をもたらします。

さらに重要なのは、既存のGoogle Workspaceユーザーにとって学習コストがほとんどかからない点です。使い慣れたインターフェースと操作性を維持しながら、AI機能による自動化の恩恵を受けられることで、導入のハードルは極めて低くなります。企業にとっては、新たなツールの導入に伴う研修コストや移行期間の削減にもつながり、ROIの観点からも非常に魅力的な選択肢となることが予想されます。

Nano Bananaモデルが生み出すビジュアル革命

NotebookLMの新しいプレゼンテーション用画像生成機能は、Googleが開発した「Nano Banana」モデルを活用する見込みです。このモデルは元々ビデオビジュアル用にデモンストレーションされたものでしたが、スライドデッキ内の静止画像用に最適化されています。この技術により、NotebookLMのインターフェースから離れることなく、プレゼンテーションに独自の画像を追加するプロセスが大幅に効率化されます。テキストの内容を解析し、文脈に応じた適切なビジュアルを自動生成することで、視覚的に訴求力の高いプレゼンテーションが簡単に作成できるようになります。

従来のストックフォトサービスで適切な画像を探す手間や、ライセンスの心配から解放されることは大きなメリットです。また、最近のVideo Overviewsに隠れて開発が進められている新しい「Kawaii」スタイルは、大胆でカラフルなデザインに焦点を当てており、プレゼンテーションの雰囲気や対象者に応じて、多様な視覚表現を選択できるようになります。これにより、硬い印象になりがちなビジネスプレゼンテーションにも、親しみやすさや創造性を加えることが可能になります。

SNS時代に対応するマルチフォーマット展開

インフォグラフィックジェネレーターの進化により、従来のランドスケープとポートレートに加えて、新たにスクエアフォーマットが追加されることになります。この追加は、ソーシャルメディアフレンドリーなビジュアルに対するユーザーの需要を反映したものです。InstagramやLinkedInなど、各プラットフォームに最適化されたコンテンツを簡単に作成できることで、プレゼンテーションの用途は会議室を超えて、デジタル空間全体へと広がります。

この多様なフォーマット対応は、現代のマルチチャネルコミュニケーションの要求に完璧に応えるものです。例えば、同じコンテンツをベースに、社内プレゼンテーション用の横長スライド、スマートフォンでの閲覧に適した縦長フォーマット、SNS投稿用のスクエア版を瞬時に生成できます。これらの機能が完全に利用可能になれば、NotebookLMは内部ビジネス利用と個人の生産性向上の両方に対応する、真のマルチモーダルコンテンツ作成プラットフォームとして確立されることになるでしょう。

競合サービスとの差別化戦略を徹底分析

NotebookLMのスライド生成機能が他のAIプレゼンテーションツールと一線を画す最大の要因は、Googleエコシステムとの深い統合にあります。Beautiful.AIやTome、Gammaなど、既存のAIプレゼンテーションツールは確かに優れた機能を持っていますが、多くは独立したプラットフォームとして運営されています。一方、NotebookLMはGoogle Workspace全体と連携することで、ユーザーの既存のワークフローにシームレスに組み込まれる点で大きなアドバンテージを持っています。

さらに、NotebookLMの強みは単なるスライド作成にとどまりません。文書の要約、音声コンテンツの生成、そして今回のプレゼンテーション作成という一連の知識管理・コンテンツ制作プロセスを、一つのプラットフォーム上で完結できることは、他社にはない独自の価値提案です。また、Googleの膨大なデータとAI技術の蓄積により、生成されるコンテンツの質と精度においても優位性を保つことが期待されます。企業ユーザーにとっては、セキュリティやコンプライアンスの観点からも、信頼できる大手プロバイダーのサービスを選択する傾向が強く、この点でもGoogleは有利な立場にあります。

NotebookLMのスライド生成機能はいつから使える?

現時点では正式なリリース日は発表されていませんが、開発の進捗状況から判断すると、2025年末から2026年初頭にかけて段階的な展開が予想されます。Googleの戦略パターンを見ると、まずは限定的なベータテストから始まり、エンタープライズユーザーへの提供、そして最終的に一般ユーザーへと展開される可能性が高いでしょう。この慎重なアプローチにより、フィードバックを収集し、機能を洗練させながら、安定したサービス提供を実現することが期待されます。

NotebookLMに対するGoogleの戦略は、生成AIを生産性ツールに統合し、知識管理とコンテンツ制作の間の摩擦を減らすことに重点を置いています。これらの最新の発見は、スタンドアロンのAI競合他社との機能格差を埋め、より多くのユースケースを自社のエコシステム内に統合しようとする同社の意図を明確に示しています。今後は、より高度なカスタマイズオプション、リアルタイムコラボレーション機能、さらには動画コンテンツへの展開など、さらなる機能拡張が期待されます。

まとめ

NotebookLMのスライド生成機能は、単なる新機能の追加ではなく、私たちの働き方そのものを変革する可能性を秘めています。Google Slidesとの完全統合、Nano Bananaモデルによる革新的な画像生成、そしてマルチフォーマット対応という3つの柱により、これまで分断されていた知識管理とコンテンツ制作のプロセスが一つに統合されます。これは、情報のインプットからアウトプットまでを一気通貫で行える、新しいワークスタイルの始まりを意味しています。

特に注目すべきは、この技術がもたらす民主化の側面です。高度なデザインスキルやプレゼンテーション作成の専門知識がなくても、誰もが質の高いコンテンツを作成できるようになることで、アイデアや知識の共有がより活発になることが期待されます。正式なリリースはまだ先ですが、今からNotebookLMの既存機能に慣れ親しみ、来るべき変革に備えることが、個人と組織の競争力を高める鍵となるでしょう。AIとの協働が当たり前となる未来において、NotebookLMは私たちの強力なパートナーとなることは間違いありません。

趣味:業務効率化、RPA、AI、サウナ、音楽

職務経験:ECマーチャンダイザー、WEBマーケティング、リードナーチャリング支援

所有資格:Google AI Essentials,HubSpot Inbound Certification,HubSpot Marketing Software Certification,HubSpot Inbound Sales Certification

▼書籍掲載実績

Chrome拡張×ChatGPTで作業効率化/工学社出版

保護者と教育者のための生成AI入門/工学社出版(【全国学校図書館協議会選定図書】)

突如、社内にて資料100件を毎月作ることとなり、何とかサボれないかとテクノロジー初心者が業務効率化にハマる。AIのスキルがない初心者レベルでもできる業務効率化やAIツールを紹介。中の人はSEO歴5年、HubSpot歴1年