音楽ストリーミングサービスを利用していると、「この曲、なんだか人間が作ったとは思えないな」と感じることはありませんか?実は今、Spotifyなどの音楽配信プラットフォームには、AIが自動生成した楽曲が大量に流入しています。

これらはその出所を明かさずに配信され、真摯に音楽と向き合うアーティストたちの収益機会を脅かしています。そんな状況を受けて、AI技術開発を手掛けるQosmo社が「Spotifake」というツールを開発。今回は、このAI生成楽曲を見分けるツールの使い方と機能について詳しく解説します。

所有資格:Google AI Essentials

所有資格:Google AI Essentials

この記事はこんな人におすすめ

・「Spotifake」の使い方を知りたい

・「Spotifake」のコンセプトを知りたい

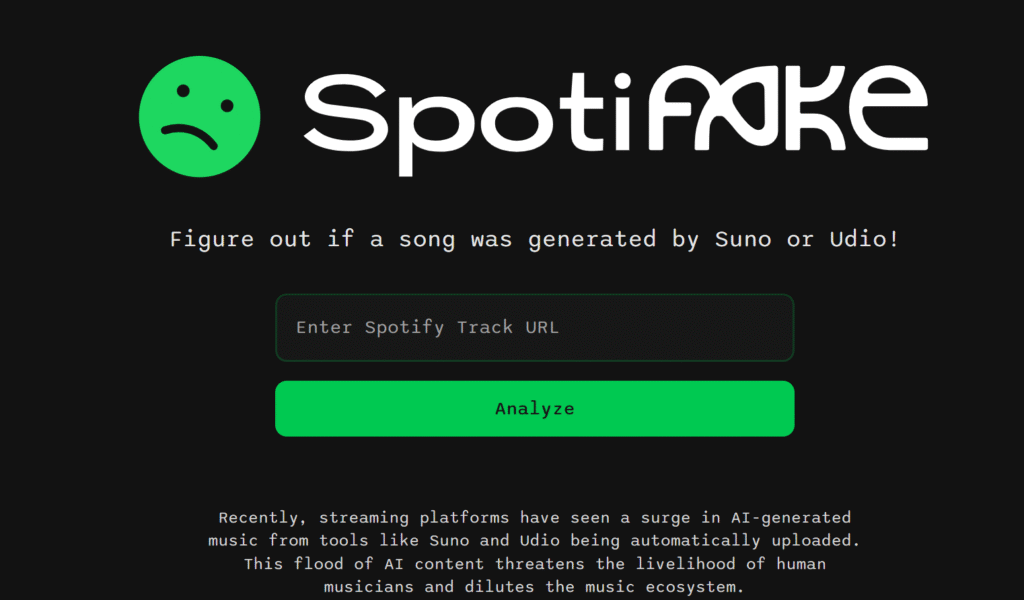

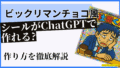

Spotifakeとは

spotifakeより引用

Spotifakeは、Spotify上の楽曲がAIによって生成されたものかどうかを判定できるツールです。東京都目黒区に拠点を置くAI技術開発会社Qosmoが2025年4月23日に公開しました。このツールの特徴は、音楽ストリーミングサービス「Spotify」で聴ける楽曲の中から、AI音楽ジェネレーターの「Suno」や「Udio」などで生成された曲を高い精度で検出できる点にあります。

「Suno」と「Udio」の詳細については以下の記事をご覧ください。

Spotifakeの開発背景には、アーティストに対する公平性への配慮があります。Qosmo社は「AIを用いた音楽生成には有意義な使い道も存在する」と認めつつも、「AIツールを使用して『大量生産』された音楽が、その出どころを明らかにせずにSpotifyなどのプラットフォームに公開されることは、真摯に音楽と向き合う多くのアーティストにとって不公平だ」という問題意識を持っています。

このような背景から、音楽リスナーがAI生成楽曲を識別できるよう、Spotifakeが開発されました。

Spotifakeは無料で使える?

Spotifakeは現在、無料で利用できるβ版として公開されています。Qosmo社の公式サイトを通じて誰でもアクセス可能であり、利用に当たって会員登録や個人情報の入力も必要ありません。さらに、APIでのアクセスも可能となっており、開発者が自身のサービスやアプリケーションにSpotifakeの機能を組み込むこともできます。

無料提供されている背景には、Qosmo社の「AIの適切な活用と音楽業界の健全な発展」という理念があります。同社は、AI楽曲生成自体を否定しているわけではなく、「聞き手の状況に合わせて変化するBGM」など、AIを活用した音楽生成の有意義な用途も認めています。一方で、出所を明かさずにAI生成楽曲を大量に配信する行為には反対の立場をとっており、この問題に対する認識を広めるためにSpotifakeを無料で提供していると考えられます。

Spotifakeの使い方

Spotifakeの使い方はとてもシンプルです。以下の手順で簡単に楽曲分析が行えます。

- Spotifakeの公式サイトにアクセスします。

- 分析したい楽曲のSpotify URLを入力欄にペーストします。

- 「分析」ボタンをクリックします。

- 数秒で分析結果が表示され、その楽曲がAIによって生成された可能性が数値で示されます。

1

以下のように/trackになっていないと分析できません。

“https://open.spotify.com/track“

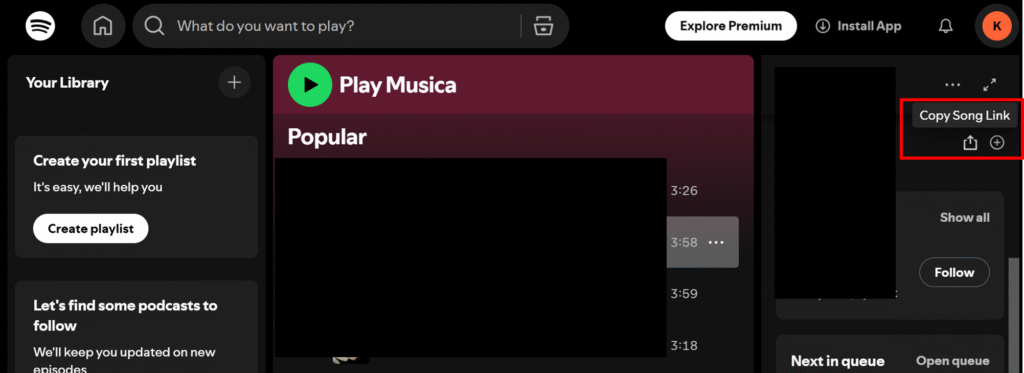

Spotifyにアクセスし、以下のシェアボタンを押下すると分析用のURLが取得できます。

以下のように人間が作成したかどうか結果が返ってきます。

カフェやレストランなど外出先で流れている曲を分析したい場合は、GoogleのハミングサーチやShazamなどの音楽認識アプリを使って楽曲を特定し、対応するSpotify URLを取得してからSpotifakeに入力するという方法も有効です。特にGoogleの「鼻歌検索」(ハミングサーチ)機能を使えば、メロディーを口ずさむだけで曲を特定し、そのSpotify URLを取得できるため便利です。

Spotifakeの仕組み

Spotifakeの精度の高さは、その基盤となるデータセットによるところが大きいです。このツールは、カリフォルニア大学サンタバーバラ校のAI研究者らが開発した「SONICS」と呼ばれるデータセットを活用しています。SONICSは約9万7000曲(再生時間にして約4751時間)もの楽曲で構成されており、その半数以上がSunoやUdioなどのAI音楽ジェネレーターで生成した曲となっています。

この豊富なデータセットによって、Spotifakeは既存のツールでは検出が難しかったAI生成楽曲を高い精度で見分けることが可能になりました。具体的には、人間の耳では判断し得ない「AI生成曲に含まれるノイズ(アーティファクト)」の存在を検知することで判定を行っています。これは声紋のようなもので、音楽的なパターンやコード進行ではなく、AI生成特有の痕跡を分析しているのです。Qosmo社によれば、参考にした論文では最大95%の確率で判別に成功しているとのことです。

参照:https://note.com/qosmo/n/n38ce31ce7f5a

Spotifakeの注意点

Spotifakeを利用する際にはいくつかの注意点があります。まず、リリース時点(2025年4月)では、「Suno v4」などの最新の音楽生成モデルには未対応であるという点です。つまり、最新のAIモデルで生成された音楽は、AI生成として正確に認識されない可能性があります。Qosmo社は今後も識別モデルのアップデートに取り組んでいくとしていますが、現時点では古いバージョンのAIモデルで生成された楽曲に対してより高い精度を発揮します。

また、Qosmo社によれば、人間が作った曲を誤ってAI生成と認識しないよう、判定はAIに対して「甘め」に設計されているとのことです。内部的には複数の性質の異なるモデルを組み合わせて判定を行っており、そのうちの一つでも「AIではない」と判定するモデルがあった場合には、他のモデルがAI生成である可能性を高く判定した場合でも、人間によるものとして表示する仕組みになっています。

SpotifakeとAI生成楽曲の問題点

SpotifakeはAI生成楽曲を検出するツールですが、その背景にはAI生成楽曲の急増とそれに伴う音楽産業の課題があります。テクノロジーメディアの米The Vergeが2024年11月に報じた記事によると、既存のアーティストによる楽曲と見せかけたAI楽曲がSpotifyにアップロードされ、問題となっていました。また、楽曲の再生数に応じて収益を得られるSpotifyの仕組みを悪用して大量のAI楽曲をアップロードし、botを利用して再生数を増やすことで収益を得るという事例も指摘されています。

フランスで人気の音楽ストリーミングサービスDeezerでは、毎日2万曲以上のAI生成楽曲が自動でアップロードされているとの報告もあります。このような状況は、真摯に音楽制作に取り組むアーティストたちの収益機会や創作意欲に影響を与える可能性があり、音楽業界全体の健全な発展を妨げる懸念があります。

まとめ:Spotifakeの意義と音楽業界への影響

Spotifakeは単なるAI検出ツールではなく、音楽業界における公平性と透明性を促進するための取り組みの一つと言えるでしょう。AIによる音楽生成技術自体は否定されるべきものではなく、新たな創造の可能性を広げる革新的な技術です。しかし、その出所を明かさずに大量生産・配信されることで、真摯に音楽と向き合うアーティストたちに不公平な状況が生まれていることも事実です。

重要なのは、AIを使って作られた楽曲であることを明示し、リスナーが十分な情報を得た上で音楽を選択できる環境を整えることです。Spotifakeはそのための一助となるツールであり、音楽業界における健全なAI活用の在り方を考えるきっかけを提供しています。

AI生成楽曲とヒューマンクリエイションの共存は、これからの音楽業界における重要な課題です。技術の進化と共に、創作者の権利や評価の仕組み、リスナーへの情報提供の在り方など、多角的な議論と取り組みが求められています。Spotifakeはその第一歩として、AI生成楽曲の透明性向上に貢献しつつ、音楽業界全体に重要な問いを投げかけています。

趣味:業務効率化、RPA、AI、サウナ、音楽

職務経験:ECマーチャンダイザー、WEBマーケティング、リードナーチャリング支援

所有資格:Google AI Essentials,HubSpot Inbound Certification,HubSpot Marketing Software Certification,HubSpot Inbound Sales Certification

▼書籍掲載実績

Chrome拡張×ChatGPTで作業効率化/工学社出版

保護者と教育者のための生成AI入門/工学社出版(【全国学校図書館協議会選定図書】)

突如、社内にて資料100件を毎月作ることとなり、何とかサボれないかとテクノロジー初心者が業務効率化にハマる。AIのスキルがない初心者レベルでもできる業務効率化やAIツールを紹介。中の人はSEO歴5年、HubSpot歴1年